|

Cardinal Sarah : L’autorité du pape n’est pas illimitée, elle est au

service de la Sainte Tradition

|

Le 21 septembre 2023 -

E.S.M.

-

"Ouvrons généreusement nos cœurs et faisons place à tout

ce que la foi elle-même permet”. Ainsi s'exprimait

clairement le pape Benoît XVI.

|

|

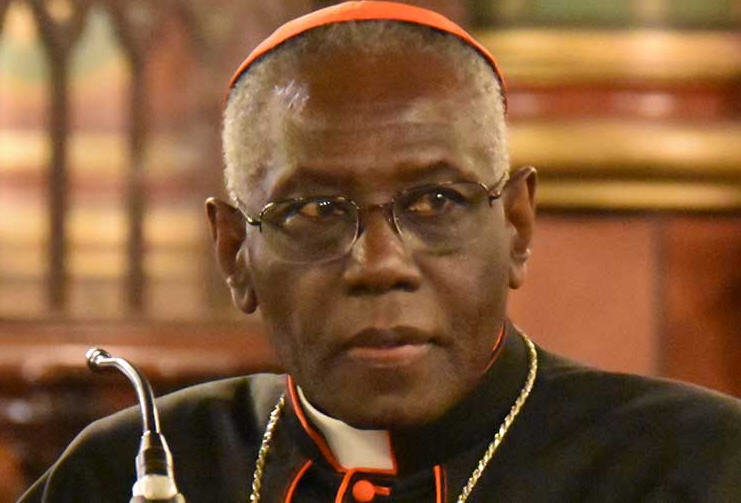

Le cardinal Sarah -

Pour agrandir

l'image ►

Cliquer

L’autorité du pape n’est pas illimitée, elle est au service de la Sainte

Tradition”

Le 21 septembre 2023 -

E.S.M. -

Le cardinal Sarah a publié un article important dans la revue Communio

intitulé

The

Inexhaustible Reality : Joseph Ratzinger and the Sacred Liturgy”

(vol. 49, hiver 2022), dont The

New Liturgical Movement a

publié les passages suivants :

pp. 639-40

L’une des contributions “inaperçues” mais importantes de [Joseph

Ratzinger] L’esprit de la liturgie est sa réflexion sur

l’autorité – en particulier l’autorité papale – et la liturgie

sacrée. Notant que la liturgie occidentale est quelque chose qui

(en empruntant les mots de J. A. Jungmann, SJ) “est venu à

être”, c’est-à-dire “une croissance organique” et non “une

production spécialement conçue”, “quelque chose d’organique qui

croît et dont les lois de croissance déterminent les

possibilités de développement ultérieur”, le cardinal Ratzinger

observe qu’à l’époque moderne “plus la primauté [pétrinienne]

était vigoureusement affichée, plus la question de l’étendue et

des limites de cette autorité, qui bien sûr n’avait jamais été

envisagée, se posait”. Après le Concile Vatican II, on a eu

l’impression que le pape pouvait vraiment faire n’importe quoi

en matière liturgique, surtout s’il agissait sur mandat d’un

concile œcuménique. Finalement, l’idée du caractère donné de la

liturgie, le fait que l’on ne peut pas en faire ce que l’on

veut, a disparu de la conscience publique de l’Occident. En

effet, le Concile Vatican I n’avait nullement défini le pape

comme un monarque absolu. Au contraire, il l’a présenté comme le

garant de l’obéissance à la Parole révélée. L’autorité du pape

est liée à la Tradition de la foi, et cela vaut aussi pour la

liturgie. Elle n’est pas “fabriquée” par les autorités. Même le

pape ne peut être qu’un humble serviteur de son développement

légal, de son intégrité et de son identité permanentes. . . .

L’autorité du pape n’est pas illimitée, elle est au service de

la Sainte Tradition”.

En affirmant l’objectivité de la liturgie sacrée dans ses formes

rituelles développées et le devoir de la plus haute autorité de

l’Église de respecter cette réalité, le cardinal Ratzinger a

posé les fondements théologiques permettant d’envisager une

réforme de la réforme liturgique, voire de laisser légitimement

de côté les rites réformés en faveur de leurs prédécesseurs.

L’obéissance non critique à l’autorité papale – déjà abandonnée

depuis longtemps en de nombreux endroits, mais à laquelle

d’autres s’accrochent comme garantie d’orthodoxie en des temps

troublés – a reçu un coup, au moins en ce qui concerne la

réforme liturgique, de la part d’un des prélats les plus haut

placés dans l’Église (bien qu’écrivant à titre privé).

pages 643-45 :

L’acte de gouvernance liturgique le plus célèbre du pape Benoît

a été, bien sûr, son motu proprio

Summorum Pontificum (2007),

“Sur l’usage de la liturgie romaine avant la réforme de 1970”,

établissant que les rites liturgiques plus anciens n’ont “jamais

été abrogés” et peuvent donc être librement utilisés, et que les

demandes de groupes de fidèles pour leur célébration doivent

être acceptées. Les évêques ne peuvent plus exclure a priori

leur célébration. La réglementation de ces principes par le pape

Benoît était permissive, marquant un changement radical par

rapport à l’approche parcimonieuse de trop d’évêques

jusqu’alors.

La “Lettre

aux évêques à l’occasion de la publication de la

Lettre apostolique ‘Motu Proprio’

Summorum Pontificum sur

l’usage de la liturgie romaine avant la réforme de 1970”, qu’il

a accompagnée à la même date, traitait habilement de

l’opposition bruyante que cette mesure avait suscitée avant même

sa parution ; il notait la réalité pastorale selon laquelle “les

jeunes aussi ont découvert cette forme liturgique, en ont

ressenti l’attrait et y ont trouvé une forme de rencontre avec

le mystère de la très sainte Eucharistie, particulièrement

adaptée à eux”, et il lançait un appel aux évêques : “Ouvrons

généreusement nos cœurs et faisons place à tout ce que la foi

elle-même permet”. Le pape s’est exprimé clairement.

“Dans l’histoire de la liturgie, il y a croissance et

progrès, mais pas de rupture. Ce que les générations

précédentes considéraient comme sacré, reste sacré et grand

pour nous aussi, et ne peut pas être tout à coup entièrement

interdit ou même considéré comme nuisible. Il nous

appartient à tous de préserver les richesses qui se sont

développées dans la foi et la prière de l’Église, et de leur

donner la place qui leur revient”.

Là encore, pour qui connaît la pensée liturgique de Joseph

Ratzinger, cette prise de position n’est pas une surprise. Son

ouverture aux réalités concernées – historiques, théologiques et

pastorales – est évidente. Mais pour ceux qui ne partageaient ni

sa vision ni son ouverture, il s’agissait d’actes rétrogrades

remettant en cause le Concile Vatican II et sa réforme

liturgique.

L’argument, tel qu’il était, a été gagné au fil du temps par ce

qui est désormais connu comme “la paix liturgique de Benoît

XVI”, dans laquelle les “guerres liturgiques” des décennies

précédentes qui avaient établi des factions “ancien rite” et

“nouveau rite” se sont apaisées et, certainement grâce à de

nombreux évêques de la jeune génération, ont fait place à une

coexistence pacifique, à la tolérance et même à un certain degré

d’enrichissement mutuel entre les formes liturgiques qui a duré

bien au-delà de la fin de son pontificat, réparant dans une

certaine mesure l’unité de l’Église et la renforçant tout en

respectant les différences légitimes d’expression au sein de

l’Église de Dieu.

Il est profondément regrettable que le motu proprio

Traditionis custodes (16 juillet 2021) et les

Responsa ad dubia (4 décembre

2021), perçus par beaucoup comme des actes d’agression

liturgique, semblent avoir porté atteinte à cette paix et

pourraient même constituer une menace pour l’unité de l’Église.

Si les “guerres liturgiques” postconciliaires reprennent, ou si

les gens vont simplement chercher ailleurs l’ancienne liturgie,

ces mesures se retourneront contre eux. Il est trop tôt pour

faire une évaluation approfondie des motivations qui les

sous-tendent, ou de leur impact final, mais il est néanmoins

difficile de conclure que le pape Benoît XVI s’est trompé en

affirmant que les formes liturgiques plus anciennes ” ne peuvent

pas être tout à coup entièrement interdites ou même considérées

comme nuisibles “, en particulier lorsque leur célébration sans

entrave a manifestement porté de bons fruits.

Du site

"Riposte catholique" :

Articles les plus

récents :

-

Le synode du Pape François n’a rien appris des synodes des Églises orientales. Les objections d’un évêque grec catholique

-

Quelques réflexions du Cardinal Sarah sur le monde postmoderne

-

Prochain Synode : Le Cardinal Müller s'exprime

-

Jérôme Lejeune ou les combats auxquels le Pape François a renoncé

-

Mgr Gänswein : Benoît XVI, la fin de l’ancien monde et le début du nouveau

-

Exclusif. L’Université catholique ukrainienne critique sévèrement le pacifisme de Zuppi et du pape

|

Les lecteurs qui

désirent consulter les derniers articles publiés par le site

Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent

cliquer sur le lien suivant

► E.S.M.

sur Google actualité |

Sources

: Riposte

catholique

-

E.S.M.

Ce document est destiné à l'information; il ne

constitue pas un document officiel

Eucharistie sacrement de la miséricorde -

(E.S.M.) 21.09.2023

|