|

Le pape Benoît XVI s'adresse aux

pèlerins francophones |

|

Cité du Vatican, le 18 juin 2008 -

(E.S.M.)

- Le pape Benoît XVI a salué particulièrement les

étudiants de l'institut de philosophie de Paris, la paroisse de Rodez et

tous les jeunes. "Je vous invite - a-t-il dit - à faire dans votre vie,

l'unité entre la contemplation de Dieu et le service de vos frères".

|

Le pape

Benoît XVI, place St Pierre - Pour

agrandir l'image ►

Cliquer

Le pape Benoît XVI s'adresse aux pèlerins francophones

Avant que le pape Benoît XVI ne s'adresse à tous les pèlerins rassemblés

place Saint Pierre, a été lu en différentes langue un extrait de du livre de

la sagesse (7, 13-14)

La sagesse que j'ai apprise sans fraude, je la

communiquerai sans jalousie. Je ne cacherai pas sa richesse car elle est

pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent s'attirent

l'amitié de Dieu. Ils lui sont recommandés par les dons qui viennent de

l'instruction.

Le pape Benoît XVI s'adresse aux pèlerins

francophones

Chers Frères et Sœurs,

Saint Isidore était le frère de Léandre, évêque de Séville, et un grand ami

du Pape Grégoire le Grand. Ses œuvres montrent qu’il avait une connaissance

encyclopédique de la culture classique païenne et une connaissance

approfondie de la culture chrétienne. En 599, Isidore succéda à son frère

sur le Siège épiscopal de Séville, qu’il occupa jusqu’à sa mort en 636. Le

Concile de Tolède le définira comme « illustre maître de notre époque, et

gloire de l’Église catholique ».

Isidore fit dans sa vie l’expérience d’un conflit intérieur permanent entre

le désir de la solitude, pour se consacrer à la méditation de la Parole de

Dieu, et les exigences de la charité envers ses frères, se sentant, en tant

qu’Évêque, chargé de leur salut. Dans la situation politique complexe de son

temps, il contribua à la formation du peuple. Grâce à la richesse de ses

connaissances, il put confronter la nouveauté chrétienne avec l’héritage

classique, ne négligeant rien de ce que l’expérience humaine avait produit

dans l’histoire de sa patrie et du monde. Toutefois, il lui est arrivé de ne

pas réussir à faire passer comme il l’aurait voulu les connaissances qu’il

possédait à travers les eaux purificatrices de la foi chrétienne. La leçon

que nous laisse le grand Évêque de Séville est qu’il n’est pas possible de

vivre ni d’aimer sans faire en même temps l’expérience de la contemplation

et de l’action.

Je suis heureux d’accueillir ce matin les pèlerins de langue française. Je

salue particulièrement les étudiants de l’Institut de philosophie comparée,

de Paris, la paroisse de Rodez, et tous les jeunes. Je vous invite à faire

dans votre vie l’unité entre la contemplation de Dieu et le service de vos

frères. Avec ma Bénédiction apostolique.

© Copyright 2008 - Libreria Editrice Vatican

Texte intégrale de la catéchèse

►

Benoît XVI évoque Saint Isidore de Séville

Texte original du

discours du Saint Père ►

UDIENZA GENERALE

Regarder

la vidéo en

Italien ou en

Français Regarder

la vidéo en

Italien ou en

Français

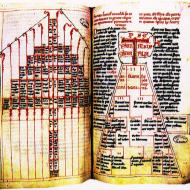

Les Etymologiae de Saint Isidore

|

À cause de

la structure des Étymologies, qui rappelle celle de certaines bases de

données nommées les tries, et préfigure les inventions futures du

classement alphabétique, puis de la notion d'index, Isidore de Séville a

été proposé, en 2001, comme saint patron des

informaticiens, des utilisateurs de l'informatique, de l'Internet et des

Internautes |

Les Etymologiae

de Saint Isidore -

Pour agrandir l'image:

►

Cliquez

Isdore de Séville (né entre 560 et 570 à Carthagène

(Cartagena) - mort le 4 avril 636) était un religieux espagnol du

VIIe siècle, qui fut évêque métropolitain de Séville

(Sevilla), capitale du royaume wisigothique, entre 601 et 636.

Il vient d'une famille influente (son frère, Léandre, ami

du pape Grégoire le Grand le précède à l'épiscopat de Séville)

qui contribue largement à convertir les Wisigoths, majoritairement ariens,

au christianisme nicéen.

En 552, Carthago Nova (Carthagène) occupée par

les troupes de Justinien (483-527-565),

empereur byzantin, fut reprise et détruite par Athanagild

(531-554-567), roi des Wisigoths d'Espagne. Sévérien s'enfuit

avec son épouse et ses deux enfants, Léandre et Florentine, pour s'installer

à Séville où ce couple d'hispano-romains eut, plus tard, deux autres

enfants, Fulgence et Isidore, né après 560.

Léandre devint l'abbé du monastère de Séville, où il eut comme élève son

tout jeune frère Isidore dont il fut le tuteur, leur père étant mort alors

qu'Isidore n'était qu'un enfant. Léandre devint archevêque et occupa le

siège archiépiscopal de la Bétique, en 576. Après avoir rejeté l'arianisme,

il instruisit Récarède Ier (555-586-601), et présida, avec lui, le IIIe

concile de Tolède, le 8 mai 589, au cours duquel la conversion du roi

wisigoth au catholicisme devint officielle.

Sous l'impulsion de Léandre, Séville était devenue un centre culturel

particulièrement brillant, et la bibliothèque épiscopale, enrichie de

nombreux manuscrits apportés de Rome et de Constantinople par Léandre, et

ceux apportés par les chrétiens réfugiés d'Afrique, permettait d'avoir accès

à de nombreuses œuvres, tant sacrées que profanes. À l’entrée de la

bibliothèque sévillane, on pouvait lire : « Il est

ici bien des œuvres sacrées, bien des œuvres profanes » ; ce vers

trace à lui seul tout un programme.

Isidore reçut ainsi une instruction très complète et, lorsque Léandre

mourut, en 599/600, le clergé local suivit son souhait et élut Isidore comme

évêque.

Havre de paix dans l'Occident de cette fin du VIe siècle, l'Espagne se

trouve appelée à devenir comme le conservatoire de la culture antique ; la

bibliothèque sévillane en est alors le centre le plus brillant. Tout en

accordant une priorité aux grands écrivains chrétiens du IVe au VIe siècle,

en particulier

Augustin (354-430),

Cassiodore

(485-580), Grégoire

le Grand (540- pape 590-604) —

ce dernier fut l’ami personnel de son frère Léandre

—, Isidore tente d’assumer cet immense héritage dans toute sa diversité.

C’est pourquoi manuels scolaires et auteurs classiques s’associent, dans les

sources de ses œuvres, aux Pères latins les plus anciens :

Tertullien (155-222),

Cyprien de Carthage (200-258),

Hilaire de Poitiers (315-367),

Ambroise (340-397).

Pendant son ministère, il eut le souci constant de la formation et de

l'éducation des clercs. Il institua les écoles épiscopales sévillanes.

Puisant dans la très riche bibliothèque de Séville et s'appuyant sur une

équipe importante de copistes, il compila une somme

énorme de connaissances visant à doter la nouvelle église catholique de

solides fondations intellectuelles. Cette œuvre immense aborde

tous les domaines.

La reconquête byzantine du Sud est définitivement arrêtée en 624, Isidore

célébrera en Swinthila (636-639) « le premier

monarque à régner sur l’Espagne tout entière » après

en avoir chassé les derniers occupants byzantins, et au concile de

Tolède tenu probablement en 633, par sa formule Rex, Gens, Patria

(un Roi, un Peuple, une Patrie), il rassemblait

Hispano-Romains et Goths dans une seule et même nation, qui allait

fournir une motivation à la future Reconquista.

Pour Isidore, la qualité royale est définie par des vertus, essentiellement

par la « iustitia » et la « pietas » (bonté,

miséricorde), et les rois, avant de « rendre des comptes à Dieu à

cause de l'Église que le Christ a remis à leur défense », doivent rendre des

comptes aux évêques, qui peuvent les déclarer incapables. Les mauvais rois

sont des tyrans qui peuvent être renversés, et les

évêques peuvent excommunier ceux qui ont enfreint les lois, y compris les

lois civiles : Reges a recte agendo vocati sunt, ideoque recte

faciendo regis nomen tenetur, peccando amittitur. Ainsi, de même que les

évêques s'appuient sur la monarchie, inversement, le souverain tend à

s'appuyer sur l'Église, garante de la fidélité et de l'obéissance de ses

sujets : ces principes, qui placent les évêques sous l'autorité du roi et le

roi à la disposition des évêques, seront repris par la monarchie

carolingienne.

Son œuvre majeure est Étymologies

(Etymologiæ) constituée de vingt livres, qui

propose une analyse étymologique des mots divisée en 448 chapitres. Par

cette œuvre, il essaie de rendre compte de l'ensemble du savoir antique et

de transmettre à ses lecteurs une culture classique en train de disparaître.

Son livre a une immense renommée et connaît plus de dix éditions entre 1470

et 1530, ce qui montre une popularité continue jusqu'à la Renaissance. Sa

méthode étymologique est un peu déconcertante : il explique un mot par des

termes phonétiquement proches (voir sa définition du roi :

Rex a recte agendo : on appelle « roi » celui qui agit droitement).

La plupart de ces étymologies, dont se sont moqués bien des savants depuis

la Renaissance jusqu'à nos jours, veulent imprimer les mots facilement dans

l'esprit du lecteur. Il contribue à la survivance durant le Moyen Âge de

nombreuses œuvres antiques par sa technique de citation.

Carte du monde connu, Etymologiæ de Isidorus, 1472 : le plus ancien

exemple imprimé de carte en TIl joue un rôle considérable dans la

constitution du bestiaire médiéval, notamment à travers le livre XI des

Étymologies : De homine et portentis (L'homme et

les monstres).

Parmi ses autres travaux, citons, dans le domaine de l'histoire : sa

Chronique (une histoire universelle, qui reprend la

Chronique de saint Jérôme), et son Histoire des Goths

(De origine Getarum…), dans le domaine de la lexicologie :

De differentiis verborum et Synonyma. Il est également l'auteur de

traités théologiques et d'une règle monacale (Regula

monachorum). Beaucoup d'autres traités pourraient venir

compléter cette liste ; les plus importants sont le De natura rerum,

traité d'astrologie (entre autres) composé à la

demande du roi Sisebut et le Liber numerorum

(théorie des nombres, inspirée principalement de

saint Augustin).

L’apôtre saint Jacques, jusqu’aux confins de la Terre

selon saint Isidore de Séville. Dans le De Ortu et Obitu Sanctorum

Patrum, Isidore de Séville écrit : « Jacques, fils de Zébédée et

frère de Jean prêcha l'Évangile en Hispanie, dans les régions occidentales,

et diffusa la lumière de sa prédication aux confins de la Terre. Il succomba

sous le coup de l'épée du tétrarque Hérode. Il fut enseveli à Achaia

Marmarica. … »

Dans le De Ortu et Obitu Sanctorum Patrum «

La naissance et la mort des saints Pères », il reprend les

données du De Sanctis Prophetis. Par quelle voie est parvenu à

Isidore de Séville le livret grec des Vies des Prophètes ou qui l'a traduit

en latin ? Nous ne le savons pas, mais il est évident que cela s'est

effectué, à l'époque où la domination byzantine subsistait encore, par la

pénétration d'éléments grecs dans les provinces wisigothes voisines, comme

celle où vivait Isidore. C'est à cette époque (vers 650)

que commence à circuler une traduction latine des catalogues apostoliques

grecs qui présente comme particularité remarquable de faire prêcher à

Jacques l'Évangile « en Espagne et dans les régions de l'Occident »

(au lieu de Jérusalem). Comme lieu de sépulture,

le texte latin nomme uniquement la Marmarique.

L'ouvrage le plus ancien qui contienne ce texte est le Brevarium

apostolarum, « l’abrégé » ou « bréviaire des

Apôtres. »

Isidore mourut à Séville le 4 avril 636, et en 653, le VIIIe concile de

Tolède, convoqué par Receswinthe (653-672), le

nommait doctor egregius.

Abû Amr Abbad, dit al-Motadid, («Celui qui compte sur

Dieu», 1016 - muluk al-tawaïf (émir) de Séville en 1042 - 1069),

respectueux de la foi chrétienne, autorisa à Ferdinand Ier le Grand

(1017- roi de Castille en 1035 et du León en 1037-1065), en 1063

le transfert, de Séville à León, des restes de saint Isidore, le grand

docteur de l’Église wisigothique des VIe et VIIe siècles. Sur mandat de

Ferdinand Ier, les évêques leonais et asturiens, Alvito et Ordoño, venaient

chercher à Séville les reliques du saint docteur qui furent transférées dans

l'église San Juan de Léon, désormais appelée San Isidoro

Il est canonisé par Rome en 1598 et déclaré docteur de

l'Église en 1722. Il est fêté le 4 avril. (Docteurs

et Saints de l'Église - Page 2)

Catéchèse du Saint-Père : le lien sera

mis dans l'après-midi, après traduction.

Sources : www.vatican.va

TV

-

E.S.M.

Eucharistie sacrement de la miséricorde -

(E.S.M.) 18.06.2008 -

T/Benoît XVI |