|

Appartenir à l'Église a t'il encore un sens ?

|

Le 17 décembre 2024 -

E.S.M.

-

Nous ne sommes certes pas dans l'Église pour exercer un

pouvoir au sein d'une association. Si appartenir à l'Église a un

sens, alors c'est seulement celui-ci : elle nous donne la vie

éternelle et en général rend la vie juste et vraie. Tout le reste

est secondaire. Si cela n'est pas, tout « pouvoir » dans l'Église,

ravalée alors au niveau d'une simple association, n'est plus qu'un

absurde théâtre. Je crois que nous devons de nouveau sortir de cette

idéologie du pouvoir, de cette réduction, qui découle encore des

accusations marxistes.

|

|

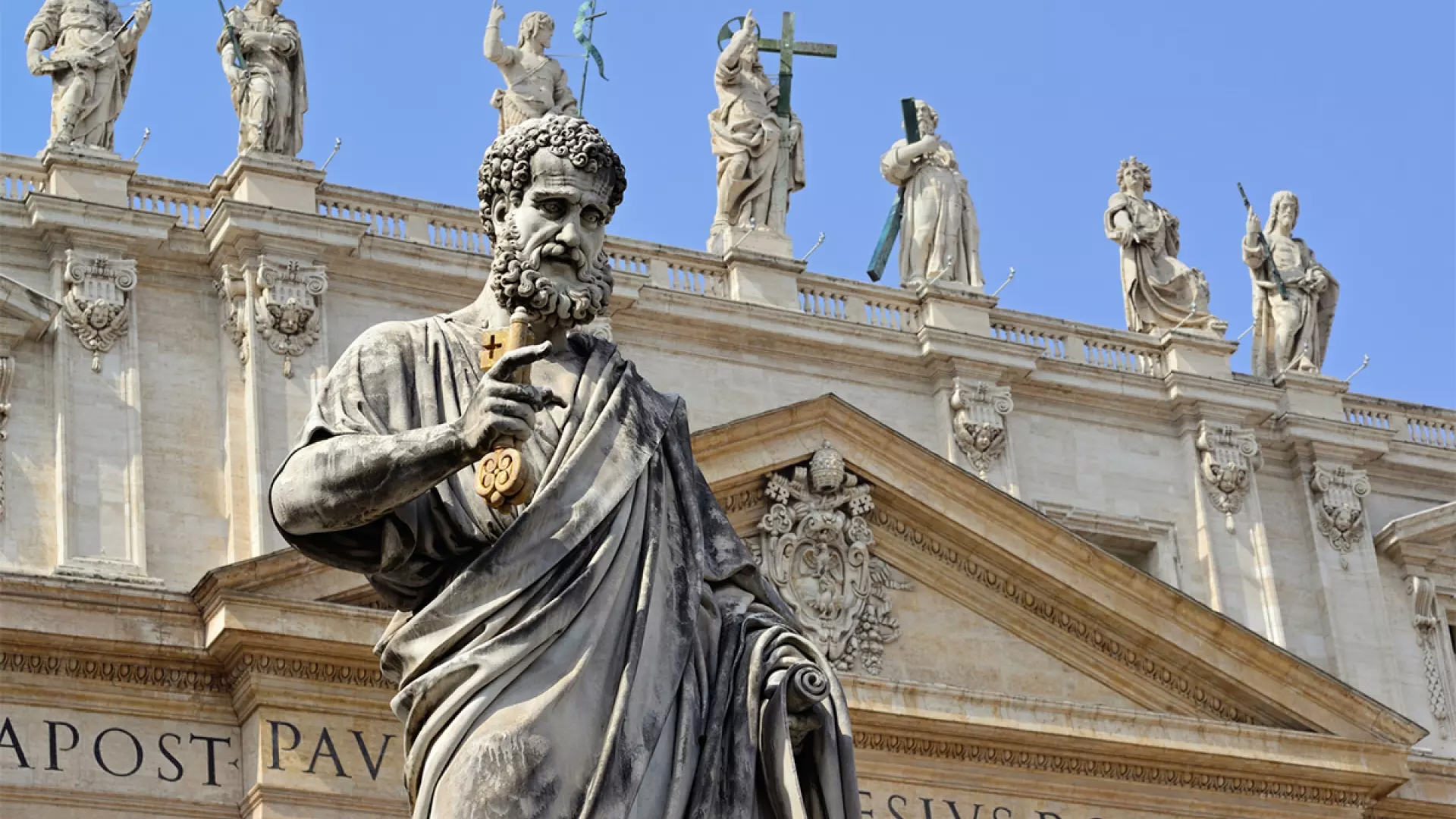

L'Église du Christ -

Pour agrandir l'image

►

Cliquer

Les causes du déclin

Le chapitre qui suit est extrait d'un entretien de Peter Seewald avec

le Cardinal Ratzinger/Benoît XVI et traduit de

l'allemand par Nicole Cazanova

Peter Seewald : Comment la crise de l'Eglise a-t-elle pu s'aggraver à ce

point ? Je voudrais, vous demander tout d'abord s'il ne faut pas rechercher

certains motifs hors de l'Église.

Cardinal Ratzinger/Benoît XVI : Depuis le siècle des Lumières, un vaste mouvement

considère l'Eglise comme une institution désuète. Plus la pensée moderne

s'est développée, plus cette opinion s'est renforcée. Même si des mouvements

de retour se sont produits au XIXe siècle, la ligne générale, dans

l'ensemble, s'est prolongée. Le critère suprême, c'est la justification

scientifique ; il en résulte — très nettement visible chez Bultmann - un

diktat de la prétendue image moderne du monde, qui prend un caractère

extrêmement dogmatique et exclut les interventions de Dieu dans le monde,

par exemple les miracles et la révélation. L'homme peut certes avoir une

religion, mais elle devient alors une donnée subjective et ne peut avoir de

contenus dogmatiques et communs à tous ; de même, le dogme apparaît en

contradiction avec la raison humaine. L'Église est

placée face à ce vent contraire de l'Histoire, si l'on veut, et ce vent

contraire va durer.

Malgré tout, on voit bien le caractère unilatéral de cette

position radicale héritée des Lumières, car une religion purement subjective

n'a plus de force formatrice, c'est le sujet qui se construit lui-même. La

simple rationalité, limitée aux sciences de la nature, ne peut pas répondre

non plus aux questions particulières. D'où venons-nous, que suis-je, comment

dois-je vivre, pourquoi suis-je là ? Ces questions se situent sur un autre

niveau de rationalité. Et on ne peut pas les livrer à la simple subjectivité

ou à l'irrationnel. C'est pourquoi l'Eglise, dans un avenir plus ou moins

lointain, ne sera plus simplement la forme de vie de toute une société, il

n'y aura plus de Moyen Âge, en tout cas pas dans un proche avenir. Elle sera

toujours un mouvement complémentaire, sinon un contre-mouvement opposé à la

conception dominante de la vie ; en même temps elle prouvera toujours sa

nécessité et ce qui, humainement, la fonde.

À la fin des Lumières, déjà, avant la Révolution française,

on a dit : maintenant, le pape, ce dalaï-lama de la

chrétienté, doit enfin disparaître, afin que commence l'ère de la

raison. De fait, il a bien disparu un instant — pendant son exil en France.

Mais au XIXe siècle, la papauté est devenue plus forte qu'elle ne l'avait

jamais été. Et le christianisme n'a certes pas retrouvé au XIXe siècle la

force et la forme du Moyen Âge, mais en revanche quelque chose de bien plus

beau, de grands essors sociaux qui ont produit leurs effets. Il y aura

toujours deux forces, deux courants puissants indépendants l'un de l'autre,

mais qui essaieront toujours aussi de se rejoindre. La nouvelle situation du

monde rend la foi plus compliquée, et se décider pour elle devient plus

personnel et plus difficile, mais le monde ne peut pas abandonner le

christianisme comme un vestige désuet du passé.

L'Église a trouvé de nouveaux concurrents, les hommes

comparent, évaluent et cherchent de nouveaux refuges. Peut-être était-il

plus simple, pour les anciennes générations, de préserver leur force de foi,

parce que pour eux c'était la religion de leurs ancêtres, elle avait fait

ses preuves de leur temps, et l'on ne devait pas poser trop de questions.

Aujourd'hui, cette relation a subi une altération fondamentale. Il s'est

constitué une sorte de dogme profane moderne, selon lequel l'Eglise se fonde

d'abord sur l'oppression et le pouvoir. À présent que les hommes sont

éclairés et que les États se sont sécularisés, il est tout à fait logique

que son étoile commence à décliner.

À ce sujet, je dirais deux choses : premièrement, il s'est

avéré que dans les systèmes totalitaires, l'Église, qui ne se laisse pas

intégrer à une conception unitaire de la vie, qui reste comme un pôle opposé

et qui est là comme une communauté universelle, représente une force contre

l'oppression. Le XXe siècle a révélé, d'une manière jusqu'à présent

inconnue, que cette union communautaire qu'est l'Église constitue une force

antagoniste de tous les mécanismes politiques et économiques qui oppriment

et uniformisent le monde ; elle donne aux hommes un espace de liberté et

impose une ultime frontière à l'oppression. Les martyrs ont toujours subi

cela exemplairement, pour les autres. Que l'Église soit un élément de

liberté, on le voit en Europe de l'Est comme en Chine, mais aussi en

Amérique du Sud ou en Afrique. Elle est un élément de liberté parce qu'elle

a une forme communautaire, qui inclut aussi un engagement communautaire. Si

en conséquence je me révolte contre la dictature, je ne le fais pas

seulement en mon nom personnel, mais à partir d'une force intérieure qui

dépasse mon propre moi et ma subjectivité.

Le deuxième point à présent. Il y a une idéologie qui ramène

au fond tout ce qui existe à un comportement de pouvoir. Et cette idéologie

corrompt l'humanité et détruit aussi l'Église. Je prends un exemple très

concret : si je considère l'Église au seul point de vue du pouvoir, alors

tous ceux qui n'ont pas de fonction à l'intérieur de l'Église sont déjà des

opprimés. Et ainsi la question de l'ordination des femmes passe-t-elle du

concept de pouvoir au concept d'oppression, car tout le monde doit avoir

droit au pouvoir. Je crois que cette idéologie qui ne voit partout d'autre

enjeu que le pouvoir détruit la solidarité non

seulement dans l'Église, mais dans la vie humaine en général.

Elle

donne aussi une optique totalement fausse, comme si le pouvoir était un but

ultime dans l'Eglise. Comme si le pouvoir était l'unique catégorie

permettant d'expliquer le monde et la communauté qu'il forme. Nous ne sommes

certes pas dans l'Église pour exercer un pouvoir au sein d'une association.

Si appartenir à l'Église a un sens, alors c'est seulement celui-ci : elle

nous donne la vie éternelle et en général rend la vie juste et vraie. Tout

le reste est secondaire. Si cela n'est pas, tout «

pouvoir » dans l'Église, ravalée alors au niveau d'une simple association,

n'est plus qu'un absurde théâtre. Je crois que nous devons de nouveau

sortir de cette idéologie du pouvoir, de cette réduction, qui découle encore

des accusations marxistes.

L'Église a lancé une foule considérable d'interdictions,

une sorte de code de la circulation qui doit pour ainsi dire réglementer la

rapidité de la vie. Le style de vie actuel, au contraire, nous signale à

chaque carrefour : « C'est permis : accélère. » Dans ce vertige d'euphorie

engendré par la vitesse, la religion n'est admise par la société que comme

le rêve d'un bonheur sans souffrance, une magie mystique des âmes. L'Eglise

est peut-être d'autant plus violemment critiquée et privée des avantages de

l'essor spirituel actuel quelle pose des exigences, quelle parle du péché et

de la souffrance et d'un chemin de vie fondé sur la justice. Je donnerais un

exemple de cet étrange comportement : au niveau de l'État, semble-t-il, dès

que l'on constate des infractions multipliées et que la société se sent

menacée dans sa sécurité, on exige aussitôt des lois plus sévères. Avec

l'Église, dont les lois sont de nature morale, c'est exactement l'inverse ;

là, on demande toujours plus de laxisme.

Dans la conception que l'on se fait aujourd'hui de la vie,

l'idée d'autonomie et l'idée antiautoritaire, si l'on peut s'exprimer ainsi,

tiennent une place extrêmement dominante. Aussi dominante que le concept de

pouvoir. Ces deux idées se fondent en une seule catégorie qui compte

vraiment dans la communauté des hommes. Les conséquences sont évidentes :

quand le sujet autonome a le dernier mot, il faut qu'il lui soit permis de

tout vouloir. Alors il veut emporter dans ses bagages tout ce que l'on peut

avoir de la vie. C'est vraiment, je crois, un très grand problème que pose

l'existence d'aujourd'hui. On dit que la vie est en soi compliquée et

courte, je veux en tirer tout ce qui est possible, et personne ne doit m'en

empêcher. Je dois avant toute chose arracher le morceau de vie qui me

revient, pouvoir me réaliser moi-même, et personne ne doit s'en mêler. Qui

veut m'empêcher d'empoigner la vie à bras-le-corps est mon ennemi.

Nous pouvons aussi voir transparaître cette conception de la

vie en arrière-plan des comptes rendus du Caire et de Pékin.

(la conférence de l'ONU sur la population et le développement et la

conférence de l'ONU sur les femmes du monde)

L'homme est conçu d'une manière purement

individualiste, il n'est que lui-même. On lui dérobe la relation qui fait

partie de lui-même et par laquelle seulement il devient vraiment lui. Cette

exigence d'être l'ultime et unique instance décidant de soi-même, cette

volonté de s'approprier autant de vie que possible, n'importe comment, et de

n'être entravé par personne, sont inhérentes à la conception de la vie

proposée à l'homme d'aujourd'hui. Dans cette mesure, le « tu ne dois

pas » — il y a des critères auxquels nous devons nous soumettre — est une

intervention ressentie comme une agression et contre laquelle on se défend.

En fin de compte, c'est de nouveau la question fondamentale qui est ici à

débattre : comment l'homme devient-il heureux ? Que doit-il faire pour bien

mener sa vie ? Est-il vrai qu'il doit n'avoir d'autre critère que lui-même

pour être heureux ?

J'ai discuté avec des amis, il n'y a pas longtemps, sur le

fait qu'ici, dans la région de Frascati, on est sur le point de tailler les

vignes, et qu'elles produiront des fruits seulement si on les taille une

fois l'an, que la taille est indispensable à la fructification. L'Évangile

selon saint Jean nous le dit clairement, la parabole du sarment émondé

représente l'existence humaine et aussi la communauté de l'Église. Si l'on

n'a pas le courage de pratiquer la taille, il ne poussera plus que des

feuilles. Si l'on rapporte cela à l'Église : il ne restera que du papier, et

aucune vie n'en sortira plus. Mais revenons aux

paroles du Christ qui nous dit : C'est quand tu crois que tu dois être ton

seul maître et te défendre toi-même que tu te perds. Car tu n'es pas

construit comme une île, tu n'es pas un moi qui repose sur lui-même, mais tu

es construit pour l'amour, et donc pour te donner, pour renoncer, pour être

émondé de toi-même. C'est seulement si tu te donnes, si tu te perds, comme

le Christ le dit, que tu pourras vivre.

Cette décision fondamentale doit être mise très clairement en

évidence, elle est proposée à la liberté de l'homme. Mais on devrait voir

aussi que vivre hors de la pure exigence est un mode d'existence erroné. Le

refus de la souffrance, le refus de notre condition de créature,

c'est-à-dire d'être soumis à une norme, est en fin de compte le refus de

l'amour même, et cela cause la ruine de l'être humain. Car c'est précisément

en se soumettant à une exigence et en se laissant tailler que l'homme peut

mûrir et porter du fruit.

On observe de plus en plus fréquemment que les jeunes gens

considèrent qu'il ne leur est pas assez demandé. Cela explique en partie

leur entrée dans des sectes extrêmement contraignantes : ils y cherchent

d'abord une sécurité, une protection, mais ils veulent aussi que l'on exige

beaucoup d'eux. L'homme a en lui cette certitude : il faut que l'on exige

beaucoup de moi et il faut que je me conforme à un critère supérieur et que

je me donne et que j'apprenne à me perdre

La divergence entre la foi et la société vient sans doute

aussi du fait que la société essaie de soumettre l'Église, histoire et

doctrine, à une sorte de contrôle de plausibilité. Mais ce point de départ

est-il tellement faux ?

Il n'est pas faux si l'on tente par là d'arriver à une

certaine intelligence de la foi. C'est ainsi que dès le début on a proclamé

le message chrétien. La foi n'a pu pénétrer dans le monde que par ses

missionnaires, parce qu'il était possible de la comprendre et qu'elle

pouvait aussi paraître claire aux gens. Saint Paul a pu parler dans les

synagogues non seulement aux juifs, mais aussi avec ceux que l'on appelait

les « craignant Dieu », c'est-à-dire des païens qui avaient reconnu le vrai

Dieu dans le monothéisme d'Israël. Il leur fit comprendre, en argumentant,

que c'est seulement avec le Christ que le judaïsme et le paganisme

monothéiste influencé par le judaïsme arrivaient à leur pleine logique.

Dans cette mesure, l'effort du christianisme pour

rendre une réponse compréhensible est essentiel. Si toutefois on prend le

concept de plausibilité en un sens étroit, au point de ne plus garder du

christianisme que les choses adaptées à nos habitudes de vie actuelles,

alors nous dévalorisons le christianisme et, nous-mêmes, nous ne valons plus

rien.

Articles suivants :

►

Les

fautes de l'Église

►

Les éternelles rengaines visant à affaiblir l'Église

►

Nous sommes le peuple de Dieu

►

Autorité sacrée et amour fraternel

|

Les

lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le

site

Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer

sur le lien suivant

► E.S.M.

sur Google actualité |

Sources :Texte original des écrits du Cardinal J.

Ratzinger-

E.S.M.

Ce document est destiné à l'information; il ne

constitue pas un document officiel

Eucharistie sacrement de la miséricorde -

(E.S.M.) 17.12.24

|