|

La liturgie et la musique sacrée |

|

Lundi 15 janvier 2007 -

(E.S.M.) -

Joseph Swain nous confie ses observations sur

la liturgie telle qu'elle est célébrée dans la basilique St Marc, à

Venise et il apparaît clairement que le chant grégorien et la musique

polyphonique s'adaptent parfaitement à la continuité de la

messe.

|

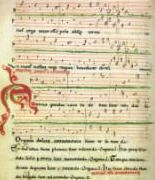

Le chant grégorien

La liturgie et la musique sacrée

Basilique Saint-Marc : une liturgie sans cantiques

N'est-ce pas cette liturgie de la grande basilique vénitienne que le Concile

avait en vue ?

par Joseph Swain

Je le redis une fois encore, ce fût une bénédiction d'avoir eu la chance de

vivre à Venise pendant cinq mois, de juillet à décembre 2005, comme

directeur d'un groupe d'étudiants en mission d'étude et ayant reçu le

soutien financier de l'Université de Colgate (New York) où j'enseigne

normalement. Depuis mon dernier voyage en 1994, un nouveau maître de

chapelle a été nommé dans l'église la plus célèbre de la ville, la basilique

Saint-Marc, lieu où reposent les reliques de l'évangéliste et siège du

patriarcat de Venise. De merveilleuses améliorations de la musique

liturgique y ont pris place. Cette nouvelle façon de concevoir les

programmes musicaux est un défi à la manière dont les Américains pensent la

musique liturgique, en ceci de particulier que ces programmes ne comportent

plus aucun cantique.

Il suffit de jeter un oeil aux suggestions musicales et aux conseils donnés

dans nos magazines liturgiques « commerciaux », d'écouter les gens vous

donner leurs opinions et préférences, ou de voir les prêtres et les

commissions liturgiques lorsqu'ils mettent au point les programmes de

chants : en Amérique certainement, et ailleurs tout aussi sûrement, nous

faisons une fixation sur les « quatre chants » – les cantiques entonnés au

début de la messe, à l'Offertoire, après la Communion, et à la sortie.

Cette particularité dérive d'une tradition allemande préconciliaire de

chanter les cantiques et hymnes d'assemblée lors des messes basses

(c'est-à-dire, entièrement dite, et sans musique) aux endroits où le propre

de la messe aurait été normalement chanté par une chorale dans une liturgie

plus solennelle. Le célébrant devait prononcer les textes prescrits pendant

que l'assemblée chantait – dans le meilleur des cas – une paraphrase en

vers, ou sinon simplement un cantique de dévotion familier. La tradition,

remontant au moins au XVIIIe siècle, correspondait au désir naturel de

l'assemblée de prier en chantant comme lors d'une messe solennelle. Le

concile Vatican II, pour promouvoir une telle « participation active », a

chargé l'assemblée de chanter les véritables textes liturgiques. Mais

comme les mélodies grégoriennes du propre ne sont pas si aisées, les évêques

se sont emparés des clauses les moins exigeantes de la Constitution sur la

Liturgie et de ses instructions : ils ont permis qu'aux mélodies

grégoriennes soient substitués des cantiques plus faciles et plus familiers.

À une exception près, les « quatre chants » continuent de servir de

remplacement aux textes prescrits dans le Missel romain pour les fêtes

particulières, c'est-à-dire les textes du propre de l'ancienne tradition :

l'Introït (ou antienne d'entrée), l'antienne de l'Offertoire, et l'antienne

de Communion. La dénomination « antiennes » (antiphonae) tient du fait que

dans les anciens temps, elles n'étaient pas chantées pour elles-mêmes, mais

en réponse aux versets du Psaume tout entier. L'exception reste le chant

d'envoi (ou chant de sortie) qui ne prend la place de rien du tout, mais

satisfait plutôt notre besoin moderne et esthétique d’un « grand final »,

comme dans un opéra ou dans un film hollywodien.

Néanmoins, notre fixation sur les « quatre chants », apparaît quelque peu

en contradiction avec les exhortations du Concile. « Pour promouvoir la

participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les

réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques [...] »

(Constitution conciliaire, Sacrosanctum concilium, sur la sainte Liturgie,

Art. 30). Les « cantiques » ne sont cités dans l'énumération qu'en dernière

priorité. Les documents préconciliaires sur la musique sacrée

Mediator Dei

(Pie XII, 1947) et

Musicae Sacrae (Pie XII, 1958) et les directives

américaines comme Music in Catholic Worship (1983) donnent les mêmes

priorités, parfois avec plus de détail. Mais dans une paroisse américaine

typique, lorsque les ressources ne permettent pas une musique très élaborée,

les assemblées ne chantent ni le Psaume ni l'ordinaire de la messe (par

exemple le Gloria) mais seulement ces « quatre chants ».

Voilà pourquoi l'usage en cours à la basilique Saint-Marc de Venise est

intéressant et instructif. Au cours de la demi-douzaine de messes

solennelles auxquelles j'ai participé, il n'a été chanté aucun cantique

excepté un chant d'entrée à Marie sur la mélodie du « O Sanctissima » pour

la vigile de la fête de l'Immaculée Conception. Autrement, aucune musique

ressemblant à ce que les Américains auraient appelé un chant d'assemblée.

Pourtant la participation active des gens par une musique liturgique riche

et variée était à la fois continue et fervente.

Voici un programme typique de la basilique :

1. Introit. Après un prélude d'orgue, la chorale chante les paroles de

l'antienne du jour, en latin, sur une composition polyphonique avec le

soutien d'un accompagnement d'orgue. L'assemblée, debout, écoute et

contemple la procession d'au moins une douzaine de ministres, suivie par

l'encensement de l'autel.

2. Invocation et accueil. Les chants sont exécutés par le célébrant en

langue vernaculaire (italien). L'assemblée répond de la même manière.

3. Kyrie eleison. Chanté en grec, sur une simple mélodie grégorienne,

l'assemblée répondant à la chorale.

4. Gloria in excelsis Deo. Chanté par la chorale seule, habituellement en

latin, sur une composition polyphonique.

5. Prière, chantée en italien par le célébrant, suivie par la première

lecture, qui est dite.

6. Psaume responsorial. Un chantre donne l'intonation du refrain, auquel

répond l'assemblée. Le chantre psalmodie ensuite les versets par deux,

toujours en italien, après quoi l'assemblée répond en chantant les deux

versets suivants.

7. Acclamation de l'Évangile. Succédant à la seconde lecture (dite),

l'assemblée chante un simple Alleluia, la chorale chantant ensuite le

verset. L'Évangile est lu en italien, excepté lors de la célébration par le

patriarche de la vigile de l'Immaculée Conception, où il est chanté en

italien.

8. Credo. Toujours le très classique Credo III (XVIIe siècle) tiré du Liber

Usualis, chanté en latin avec dialogue entre le choeur et l'assemblée. Le

feuillet distribué aux fidèles indique, en caractères gras, les paroles qui

doivent être chantées.

9. Chant d'offertoire. Une composition polyphonique pour choeur accompagne

la procession des dons, l'encensement des ministres et de l'assemblée.

10. Les dialogues de la préface sont chantés en italien par le célébrant et

l'assemblée. Le célébrant chante ensuite la préface en italien. La chorale

donne immédiatement ensuite le Sanctus sur une polyphonie avec texte en

latin.

11. La Prière eucharistique est dite en italien par le célébrant. L'anamnèse

– un chant en italien (toujours le même) – est chanté.

12. Pater noster. Chanté en latin par le choeur et l'assemblée sur le ton

grégorien traditionnel (à nouveau, le texte latin est donné entièrement sur

le programme).

13. Agnus Dei. Chanté en latin par la chorale et l'assemblée sur une

mélodie grégorienne.

14. Chant de Communion. Une composition polyphonique pour choeur.

15. Rite d'envoi. Chanté en italien par le célébrant, l'assemblée répondant

de même.

16. La «sortie» est habituellement accompagnée par une brillante pièce

d'orgue. Occasionnellement, il arrive que ce soit le choeur qui chante,

auquel cas l'orgue conclut la pièce par un postlude.

L'expérience de cette Liturgie de la basilique Saint-Marc appelle au moins

cinq observations.

Premièrement, il apparaît clairement que le chant grégorien et la musique

polyphonique s'adaptent parfaitement à la continuité dramatique de la

messe. En comparaison, les hymnes et chants, qu'ils soient luthériens,

anglicans, ou de tout type moderne, paraissent souvent arrêter l'action

liturgique – à l'exception de ceux qui servent à accompagner une procession

– car leur forme strophique et leur versification mesurée ne ressemble à

rien d'autre au cours de la messe. Ils se tiennent là, comme des

gratte-ciels en rase campagne. C'est sûrement la raison pour laquelle,

historiquement, les hymnes ont été limitées à l'Office des Heures (Matines,

Vêpres, etc.), qui sont essentiellement des liturgies contemplatives. La

messe, par contraste, est une action, avec sa direction propre. Il n'y a

pas de musique autre que le chant grégorien qui puisse promouvoir cette

action d'aussi belle manière, avec son rythme fluide, et sa mise en musique

de textes aussi efficace.

Deuxièmement, l'expérience liturgique de Saint-Marc contredit complètement

le stéréotype d'un répertoire poussiéreux de polyphonies et de chants

grégoriens toujours identiques. Les compositions polyphoniques données à

Saint-Marc vont du XVIe au XXe siècle, les plus modernes étant largement

fournies en dissonances et en rythmes complexes, à des années lumières de

la musique de Palestrina. L'exécution du chant est déclinée au moins en six

modes de présentation : voix solo a cappella, choeur a cappella, assemblée a

cappella, les trois mêmes pouvant aussi être interprétés sur divers

accompagnements harmonisés à l'orgue. Il est donc difficile de rivaliser

avec cette messe solennelle en variété de sons et d'effets musicaux

Troisièmement, la messe qui est chantée est strictement celle prescrite dans

les livres liturgiques. Les paraphrases et substitutions ne sont présentes

que rarement. Le déroulement est donc très proche de celui que les Pères du

Concile avaient en tête dans le chapitre VI sur la musique dans la

Constitution sur la sainte Liturgie,

Sacrosanctum Concilium (1963).

Quatrièmement, l'assemblée est soulagée de cette course effrénée qui lui est

imposée de l'apprentissage de nouvelles mélodies semaine après semaine. Les

textes les plus variables – le propre – sont confiés à un choeur entraîné,

capable d'apprendre rapidement les centaines de mélodies et

harmonisations sur lesquels ils sont chantés. L'assemblée chante, bien

sûr, un nouveau Psaume chaque semaine, mais le reste du temps elle

interprète le noyau des prières ordinaires et des acclamations, qui elles,

restent invariables. L'assemblée y semble très à l'aise. C'est peut-être ce

qui explique la dernière remarque.

Cinquièmement, l'absence de cantiques ne signifie en rien une perte de la

participation active de l'assemblée. Sur les seize moments liturgiques cités

plus haut, l'assemblée en chante onze, et participe par une écoute et une

contemplation actives aux cinq autres. Le déroulement liturgique continu et

la variété musicale laissent les fidèles entièrement impliqués (mon épouse,

une grande admiratrice de musique liturgique, a admis qu'elle n'avait pas

remarqué l'absence de cantiques à la basilique Saint-Marc, jusqu'à ce que je

lui confie la relecture de cet article). Le chant de l'assemblée semble

passionné et enthousiaste, ceci en dépit d'une proportion toujours

importante de touristes. De fait, le Credo III, une mélodie grégorienne

longue et non répétitive, chantée uniquement à partir du texte rappelé sur

les feuilles (sans notation musicale), sort si merveilleusement qu'il est

effectivement le signe d'une assemblée qui prend son rôle à coeur.

Une basilique majeure comme Saint-Marc profite bien sûr de ressources que

bien peu de paroisses possèdent : un organiste virtuose, un choeur

professionnel, et une abondance de ministres. Cela prouve encore la sagesse

du conseil donné par le Concile au sujet des priorités en matière de musique

liturgique. C'est un encouragement à essayer de penser un peu au-delà des

quatre chants traditionnels, et peut-être à amorcer les prochaines étapes,

que même les paroisses modestes peuvent entreprendre, de ce voyage sans fin

vers une Liturgie parfaite.

Joseph Swain enseigne la théorie et l'histoire

de la musique à l'université de Colgate (Hamilton, New York) depuis 22 ans.

Son Dictionnaire historique de la musique sacrée paraîtra chez Scarecrow

Press en décembre 2006. Cet article est paru dans Pastoral Music en août

2006, et est reproduit ici avec la permission de l'auteur. Un article

antérieur du Dr. Swain – Le latin liturgique reconsidéré, a été publié dans

l'édition de mars 2003 du Bulletin d'Adoremus.

Rubrique - Musique

Sacrée

Sources: Adoremus -

E.S.M.

Eucharistie, sacrement de la miséricorde -

(E.S.M.) 15.01.2007 - BENOÎT XVI |