|

Benoît XVI : Les échappatoires, voies sans issue

|

Le 26 mai 2023 -

E.S.M.

-

La doctrine

chrétienne, exprimée dans la formule du « Dieu un et trine »,

signifie, au fond, le refus des échappatoires, en restant dans le

mystère, insondable à l'homme : en fait, c'est seulement par cette

confession que l'on renonce effectivement à la prétention de tout

savoir, illusion qui rend si séduisantes les solutions nettes avec

leur fausse sobriété.

|

|

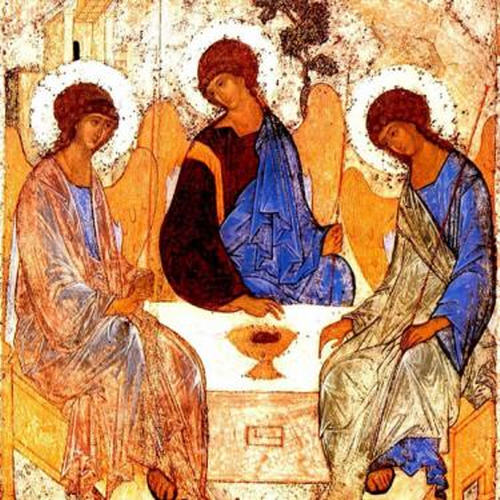

Benoît XVI :

Dieu un et trine -

Pour agrandir l'image

►

Cliquer

Lien précédent :

-

Benoît XVI : Le point de départ de la foi en Dieu un et trine

c) Les échappatoires, voies sans issue

Les multiples ramifications de la lutte menée par la foi aux premiers

siècles, peuvent, à la lumière des réflexions précédentes, se ramener à

l'opposition insoluble de deux voies, de deux pistes de recherche,

qui

devaient s'avérer de plus en plus comme de fausses pistes : le subordinatianisme

(ndlr : Conception théologique liée à

l'arianisme, qui suppose dans la Trinité une

subordination ontologique du Fils et de l'Esprit par rapport au Père)

et le monarchianisme

(ndlr : Doctrine chrétienne hérétique

refusant le dogme de la Trinité). Tout en paraissant très logiques,

les deux solutions, avec leur simplification fallacieuse, ruinent

l'ensemble. La doctrine chrétienne, exprimée dans la formule du « Dieu un et

trine », signifie, au fond, le refus des échappatoires, en restant dans le

mystère, insondable à l'homme : en fait,

c'est seulement par cette

confession que l'on renonce effectivement à la prétention de tout savoir,

illusion qui rend si séduisantes les solutions nettes avec leur fausse

sobriété.

Le subordinatianisme échappe au dilemme en disant : Dieu lui-même est

unique ; le Christ n'est pas Dieu, mais simplement un être tout proche de

Dieu. Ainsi le scandale est écarté, mais de la sorte, comme nous l'avons

abondamment montré plus haut, l'homme est coupé de Dieu même, cantonné dans

l'approche préliminaire. Dieu devient pour ainsi dire un monarque

constitutionnel ; la foi n'a pas affaire à lui, mais seulement à ses

ministres

21. Si l'on n'admet pas cela,

si l'on croit réellement à la

souveraineté de Dieu, à la présence du « plus grand » dans le plus petit,

alors il faut tenir fermement que Dieu est homme, que l'être de Dieu et

celui de l'homme se compénètrent ; ainsi la foi au Christ deviendra le point

de départ pour la doctrine trinitaire.

Le monarchianisme, dont nous avons déjà évoqué la solution, résout le

dilemme en sens inverse. Il maintient fermement l'unité de Dieu ; mais en

même temps il prend au sérieux ce Dieu qui vient à notre rencontre, d'abord

comme créateur et père, ensuite comme fils et rédempteur dans le Christ et

enfin comme Saint-Esprit. Mais ces trois formes ne sont considérées que

comme des masques de Dieu, qui nous renseignent sur nous-mêmes,

mais

nullement sur Dieu. Si séduisante que paraisse cette solution, il n'en

résulte pas moins que l'homme reste finalement enfermé en lui-même, sans

pouvoir atteindre le Dieu véritable. Les résurgences du monarchianisme dans

l'histoire de la pensée moderne confirment cela une nouvelle fois. Hegel et

Schelling, dans leur tentative d'interpréter philosophiquement le

christianisme et de penser la philosophie à partir du christianisme, se sont

rattachés à cet essai de philosophie du christianisme, fait par l'Église

ancienne. En partant de là, ils ont espéré pouvoir rendre la doctrine

trinitaire transparente et utilisable pour la raison, en faire la clé de

toute intelligence de l'être, en lui donnant le sens purement philosophique

censé être le sien. Il ne nous est pas possible, bien sûr, de présenter ici

exhaustivement ces tentatives - les plus exaltantes faites jusqu'à ce jour -

d'une assimilation de la foi chrétienne par la pensée. Il suffira d'indiquer

comment l'impasse, qui nous a parue typique du monarchianisme (modalisme),

se retrouve pratiquement ici.

Le point de départ reste l'idée que la doctrine trinitaire est l'expression

de la dimension historique de Dieu, de la manière dont Dieu apparaît dans

l'histoire. En allant jusqu'au bout de cette idée, Hegel et, de façon

différente, Schelling en viennent à ne plus distinguer ce processus de

l'épiphanie historique de Dieu, d'avec un Dieu qui serait au-delà, immuable

en lui-même ; ils voient désormais dans le devenir de l'histoire, le devenir

de Dieu lui-même. La forme historique de Dieu est alors le mouvement

progressif du divin devenant lui-même ; l'histoire est bien le devenir du

Logos, mais le Logos lui-même n'est réel que dans ce devenir de l'histoire.

En d'autres termes, c'est dans l'histoire seulement que le logos - le sens

de tout être - s'engendre graduellement pour devenir lui-même.

L'historicisation de la doctrine trinitaire, telle qu'elle est impliquée

dans le monarchianisme, devient ainsi l'historicisation de Dieu. Cela

revient à dire que le « Sens »

(Ndlr : le sens concerne ce qui se

construit dans la pensée) n'est plus le créateur de l'histoire, mais

que l'histoire devient créatrice du « Sens », celui-ci devenant créature de

l'histoire. Karl Marx a, sur ce point, poussé résolument plus loin la

réflexion ; si le sens ne précède pas l'homme, il se trouve dans l'avenir

que l'homme doit lui-même promouvoir de haute lutte.

Mais il ressort de là que la pensée

monarchienne entraîne la perte du chemin

de la foi tout autant que le subordinatianisme. Car dans une telle

conception disparaît la confrontation des libertés, essentielle à la foi ;

disparaît également le dialogue de l'amour avec son caractère imprévisible ;

et disparaît enfin la structure personnaliste du Sens, avec la

compénétration du maximum et du minimum, du Sens qui englobe l'univers et de

la créature à la recherche du sens. Tout cela - le caractère personnel et dialogal, la liberté et l'amour -

est fondu ici dans la nécessité du seul

processus de la raison. Mais une autre conséquence apparaît encore : vouloir

pénétrer jusqu'en son fond la doctrine trinitaire, vouloir la réduction

radicale à la logique, qui aboutit à historiciser le Logos lui-même, et qui

veut, en comprenant Dieu, comprendre aussi sans mystère l'histoire de Dieu,

la construire suivant une exacte logique, cette tentative grandiose de

prendre totalement en main la logique du Logos, nous ramène à une mythologie

de l'histoire, au mythe du Dieu qui s'engendre lui-même dans l'histoire. La

tentative d'une logique totale finit dans l'absence de logique, dans

l'absorption de la logique par le mythe.

L'histoire du monarchianisme présente encore un autre aspect, que nous

devons évoquer brièvement : déjà sous sa première forme et à nouveau sous la

forme que lui ont donnée Hegel et Marx, le monarchianisme contient une note

nettement politique, il est « théologie politique

». Dans l'ancienne Église,

il sert à étayer théologiquement la monarchie impériale ; chez Hegel, il

devient l'apothéose de l'État prussien ; chez Marx, un programme d'action

pour un avenir heureux de l'humanité. A l'inverse, on pourrait montrer

comment dans l'Église ancienne, la victoire de la foi trinitaire sur le

monarchianisme a représenté une victoire sur l'emploi politique abusif de la

théologie : la foi trinitaire chrétienne a fait éclater les schémas

utilisables à des fins politiques ; elle a supprimé la théologie comme mythe

politique ; elle a refusé de faire servir la prédication à la justification

d'une situation politique

22.

d) Doctrine trinitaire et théologie négative

En considérant l'ensemble, on peut constater que la forme ecclésiastique de

la doctrine trinitaire se justifie tout d'abord négativement, à partir de

l'impasse où aboutissent toutes les autres voies. Peut-être même est-ce la

seule justification que nous puissions réellement apporter ici. La doctrine

trinitaire serait alors essentiellement négative ; il faudrait la comprendre

comme la seule manière de rejeter toute prétention à une intelligence

exhaustive, comme le symbole du caractère insoluble du mystère de Dieu. Elle

deviendrait sujette à caution, si elle prétendait simplement à un savoir

positif. Si la laborieuse histoire des efforts humains et chrétiens, pour

atteindre Dieu prouve quelque chose, c'est bien d'abord ceci :

toute

tentative de capter Dieu dans nos concepts conduit à l'absurde.

Nous ne

pouvons parler convenablement de Lui qu'en renonçant à le concevoir, qu'en

sauvegardant son caractère inconcevable. La doctrine trinitaire ne doit donc

pas apparaître comme la solution du mystère de Dieu. Elle est une

affirmation des limites ; elle est un geste qui renvoie au-delà d'elle et

évoque l'ineffable ; elle n'est pas une définition qui situe une chose dans

les compartiments du savoir humain ; elle n'est pas un concept grâce auquel

la chose pourrait être captée par l'esprit humain.

Ce caractère allusif, où le concept devient simple suggestion, où concevoir

signifie simplement chercher à tâtons l'inconcevable (Begreien/Ausgreien/Un-greibaren),

pourrait être nettement mis en évidence à l'aide des formules

ecclésiastiques et de leur préhistoire. Chacun des grands concepts

fondamentaux de la doctrine trinitaire s'est trouvé condamné à un moment ;

tous ont dû subir la contradiction de la condamnation pour être acceptés ;

ils ne sont valables qu'à la condition d'être en même temps reconnus

impropres ; et alors seulement ils sont tolérés comme un misérable

balbutiement, sans plus

23. Le concept de « personne » (prosopon) a été

condamné une fois, comme nous l'avons dit ; le mot central, qui devint au IVe

siècle l'étendard de l'orthodoxie, le homousios (= consubstantiel avec le

Père) avait été condamné au IIIe

siècle ; le concept de procession a également

une condamnation à son actif, et l'on pourrait continuer ainsi. Je pense

qu'il faudrait dire que ces condamnations sont partie intrinsèque des

formules devenues plus tard celles de la foi ; c'est à travers la négation et

dans le sens infiniment indirect qu'elle donne aux formules, que celles-ci

deviennent utilisables : la doctrine trinitaire n'est possible que comme

théologie contestée.

On pourrait encore ajouter une autre remarque. Quand on examine l'histoire

dogmatique de la théologie trinitaire dans le miroir d'un Manuel de

théologie moderne, elle apparaît comme un cimetière d'hérésies, dont la

théologie porte les insignes comme des trophées de victoires surmontées.

Mais, considérer les choses de cette façon, c'est mal les comprendre; car,

toutes les tentatives qui, au cours de longs efforts de recherche, ont été

écartées comme des apories, et donc comme des hérésies, ne sont pas

simplement des monuments funéraires de recherches vaines, des pierres

tombales, témoins des multiples échecs de la pensée, objets d'une pure

curiosité tournée vers le passé, sans nul profit en fin de compte. Chaque

hérésie est plutôt le symbole d'une vérité qui demeure, qu'il faut

rapprocher d'autres vérités également valables, et dont on ne peut l'isoler

sans aboutir à une fausse perspective. Autrement dit, tous ces énoncés, loin

d'être des monuments funéraires, sont plutôt des pierres pour une

cathédrale; pour devenir utiles, il est vrai, elles ne doivent pas rester

isolées, mais être intégrées dans l'ensemble; de même, les formules

positivement adoptées ne valent que si elles sont conscientes en même temps

de leur insuffisance.

Le janséniste Saint-Cyran a dit cette parole remarquable, que la foi

consistait en une série de contradictions que la grâce permet de maintenir

ensemble

24. Il a ainsi exprimé, dans le domaine de la théologie, une donnée

qui aujourd'hui, en physique, fait partie de la pensée scientifique, en tant

que loi de complémentarité. Le physicien se rend compte qu'il n'est pas

possible de circonscrire une réalité donnée - comme par exemple la structure

de la lumière ou celle de la matière en général - par une seule forme

d'expérimentation ni par une seule forme d'énoncé ; par différentes

approches, nous percevons chaque fois un seul aspect, irréductible à

l'autre. Les deux aspects - par exemple la structure « corpuscule et onde »

- qu'il n'est pas possible d'englober dans un seul concept, doivent être

considérés ensemble comme une première saisie du tout, celui-ci ne nous

étant pas accessible en tant que tout, dans son unité, en raison de l'étroitesse de notre point de vue. Ce qui vaut dans le domaine de la

physique, comme conséquence des limites de notre perception, vaut à plus

forte raison pour les réalités spirituelles et pour Dieu. Ici également,

nous ne pouvons regarder que d'un point de vue et nous ne percevons chaque

fois qu'un aspect déterminé, qui paraît contredire l'autre, et qui pourtant

doit être joint à l'autre pour pouvoir renvoyer au tout, qu'il est

impossible d'exprimer ni d'embrasser d'un seul regard. C'est seulement par

des approches variées, en regardant et en affirmant à partir de points de

vue différents et apparemment contradictoires, que nous pouvons entrevoir la

vérité, dont la réalité totale cependant nous échappera toujours.

Peut-être le principe de la physique moderne nous sera-t-il d'un meilleur

secours que la philosophie aristotélicienne. Le physicien nous dira que,

pour parler de la structure de la matière, il faut procéder par

approximations, à partir de points de vue différents. Il sait que le

résultat de ses expériences dépend de la position respective de

l'observateur. Cela ne devrait-il pas nous aider à concevoir de façon toute

nouvelle la recherche théologique ? Dans la question de Dieu, il ne faut pas

vouloir, à la manière aristotélicienne, trouver un dernier concept,

englobant le tout ; il faut s'attendre, au contraire, à rencontrer une

pluralité d'aspects, dépendants de la position respective de l'observateur;

il n'est plus possible d'embrasser tous ces aspects d'un seul regard, nous

ne pouvons simplement que les accepter ensemble, sans arriver à exprimer la

réalité dernière. Nous voyons ici l'interaction cachée de la foi et de la

pensée moderne. Que la physique moderne, dépassant le déterminisme de la

logique aristotélicienne, s'oriente dans ce sens, n'est-ce pas une

répercussion de la nouvelle dimension introduite par la théologie

chrétienne, obligée de penser par complémentarités ?

A ce propos, je voudrais encore évoquer brièvement deux données de la

physique, qui peuvent aider notre réflexion. E. Schrödinger a défini la

structure de la matière comme des « paquets d'ondes », introduisant ainsi

l'idée d'un être, non pas substantiel, mais purement actuel, dont la «

substantialité » apparente ne résulte en réalité que de la combinaison des

mouvements d'ondes superposées. Une telle proposition, dans le domaine de la

matière, est sans doute très discutable du point de vue physique et, en tout

cas, du point de vue philosophique. Mais elle offre une comparaison

intéressante pour l'actualitas divina, pour l'être purement actuel de Dieu ;

elle fait entrevoir que l'être le plus dense - Dieu - peut consister dans

une pluralité de relations, qui ne sont pas des substances mais des « ondes

», et constituer pourtant une réalité unique, la plénitude même de l'être.

Nous aurons à reprendre plus à fond cette idée déjà formulée, en fait, par

Saint Augustin, lorsqu'il développe l'idée de l'Existence qui est Acte pur

(«

paquet d'ondes »).

Voyons d'abord la deuxième donnée des sciences expérimentales, qui pourrait

aider notre réflexion. Il est un fait connu aujourd'hui que, dans

l'expérimentation physique, l'observateur lui-même fait partie de

l'expérience, il doit y entrer, s'il veut arriver à la perception d'une

donnée physique. Cela prouve que, même en physique, l'objectivité pure

n'existe pas ; dans ce domaine aussi, le résultat de l'expérience, la réponse

de la nature, dépend de la question qu'on lui adresse. Dans la réponse, se

trouve toujours quelque chose de la question posée et de la personne même

qui questionne ; la réponse ne reflète pas seulement la nature dans son

être-en-soi, dans sa pure objectivité, elle restitue aussi quelque chose de

l'homme, de notre être propre, quelque chose du sujet humain. Il en va de

même,

mutatis mutandis, pour la question de Dieu. L'observateur pur et

simple ne saurait exister. L'objectivité parfaite n'existe pas. On peut même

dire : plus un objet a rapport à l'homme, plus il l'affecte en son centre et

engage l'être propre de l'observateur, et plus il devient difficile de

prendre ses distances dans une pure objectivité. Quand donc quelqu'un

prétend apporter une réponse objective, pure de toute passion, une réponse

qui dépasse enfin les préjugés des gens pieux, une information purement

scientifique, disons qu'il se leurre lui-même. Ce genre d'objectivité est en

dehors des possibilités de l'homme. Il ne peut questionner et exister comme

simple observateur. Comme tel, il n'apprendra jamais rien.

Pour percevoir la

réalité «.Dieu »,

il faut également s'engager dans l'expérience sur Dieu,

expérience que nous appelons foi. C'est seulement en s'y engageant que l'on

peut apprendre ; ce n'est qu'en participant à l'expérience, qu'il est

possible de poser véritablement une question et de recevoir une réponse.

Dans son célèbre argument du pari, Pascal a exprimé cette vérité avec une

clarté presque troublante et avec une acuité qui touche à la limite du

supportable. La discussion avec le partenaire incroyant en est arrivée à un

point, où celui-ci reconnaît qu'il doit prendre une position devant le

problème de Dieu. Mais il voudrait éviter le saut inévitable, il voudrait

avoir une clarté mathématique : « Mais encore, n'y a-t-il pas moyen de voir

le dessous du jeu ? - Oui, l'Écriture et le reste... - Mais j'ai les mains

liées et la bouche muette... je suis fait d'une telle sorte que je ne puis

croire. Que voulez-vous donc que je fasse ? - Apprenez au moins que votre

impuissance à croire vient de vos passions. Puisque la raison vous y porte

et que néanmoins vous ne le pouvez, travaillez donc non pas à vous

convaincre par l'augmentation des preuves de Dieu, mais par la diminution de

vos passions. Vous voulez aller à la foi et vous n'en savez pas le chemin.

Vous voulez vous guérir de l'infidélité et vous en demandez les remèdes,

apprenez de ceux qui ont été liés comme vous... suivez la manière par où ils

ont commencé. C'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de

l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Naturellement même cela vous

fera croire et vous abêtira

25. »

Ce texte singulier contient au moins cette vérité : la simple curiosité

neutre de l'esprit, qui ne veut pas entrer lui-même dans le jeu, est

incapable de nous ouvrir les yeux et de nous éclairer, même sur un homme, et

encore moins sur Dieu. L'expérience sur Dieu ne peut se faire sans l'homme.

Ici aussi s'applique, et à plus forte raison encore, le principe qui vaut en

physique : celui qui s'engage dans l'expérience, reçoit une réponse qui ne

reflète pas seulement Dieu, mais aussi notre propre question ; elle nous

apprend quelque chose sur Dieu à travers la réfraction par notre être

propre. Les formules dogmatiques elles-mêmes - par exemple « une nature en

trois personnes » - incluent cette réfraction par l'humain ; elles reflètent

dans notre cas, l'homme de la fin de l'antiquité, l'homme qui questionne et

expérimente dans les catégories philosophiques de la fin de l'antiquité, ces

catégories déterminent le point de vue à partir duquel il pose sa question.

Il faut encore aller plus loin : si nous avons ici la possibilité même de

questionner et d'expérimenter, c'est que Dieu de son côté s'est prêté à

l'expérience et s'y est engagé lui-même comme homme.

Par la réfraction

humaine qui s'est faite dans cet homme unique, nous pouvons expérimenter

plus que simplement l'homme ; en Lui qui est à la fois homme et Dieu, Dieu

s'est montré sous un visage humain ; dans l'homme, il s'est fait connaître

lui-même.

A suivre : II. POUR UNE INTELLIGENCE POSITIVE DU

MYSTÈRE

Notes :

2l. E. PETERSON, Theologlsche Traktate, München,

1951, pp. 45-147 : « Der Monotheismus als politisches Problem »,

surtout pp. 52 s.

22. Ibid., pp. 102 ss. - La remarque finale de Peterson, p. 147, note

168, est également importante : « Le concept de théologie politique pour

autant que je sache, a été introduit dans la littérature par CARL SCHMITT,

Polltische Théologie, München, 1922... Nous

avons essayé ici de montrer, à l'aide d'un exemple concret, l'impossibilité

théologique d'une " théologie politique " ».

23. Cf. l'histoire du Homousios ; voir le résumé de A. GRILLMEIER,

dans LTHK, V, pp. 467 s: - et aussi l'aperçu de l'histoire du dogme

trinitaire dans A. ADAM, op. cit., pp. 115-254. Sur le thème du

balbutiement de l'homme devant Dieu, cf. le beau récit « Das Stammeln » tiré

des contes hassidiques dans M. BUBER, Les récits hassidiques, Paris,

1949, pp. 303-304.

24. Cité dans H. DOMBOIS, « Der Kampf um das Kirchenrecht », dans H.

ASMUSSEN - W. STÄLIN, Die Kalholizität

der Kirche, Stuttgart, 1957, pp. 285-307, citation 297 s.

25. B. Pascal, Pensées, Fragment 233 (éd. Brunschvicg 137 s) : - cf.

aussi page 333, note 53, où Brunschvicg montre contre V. Cousin, (voir aussi LAROS, p. 97, note 1) que « s'abêtir » chez Pascal, signifie : «

retourner à

l'enfance, pour atteindre les vérités supérieures qui sont inaccessibles à

la courte sagesse des demi-savants ». En partant de là, Brunschvicg peut

dire, dans le sens de Pascal : « Rien n'est plus conforme à la raison que le

désaveu de la raison. » Pascal ne parle pas ici, comme le pensait Cousin, en

tant que sceptique, mais à partir de la conviction et de la certitude du

croyant.

Blaise Pascal Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets...PDF

(Édition. 1897 À Paris, Léon Brunschvicg, éditeur)

|

Les

lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le

site

Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer

sur le lien suivant

► E.S.M.

sur Google actualité |

Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit XVI -

E.S.M.

Ce document est destiné à l'information; il ne

constitue pas un document officiel

Eucharistie sacrement de la miséricorde -

(E.S.M.) 26.05.2023

|