|

Benoît XVI : La foi en un seul Dieu

|

Le 22 avril 2023 -

E.S.M.

-

Se déclarer pour le Credo, c'était par le fait même refuser

les lois du monde ambiant, dont le chrétien faisait partie : refus

d'adorer le pouvoir politique alors en vigueur, comme l'exigeait

l'Empire romain décadent ; refus d'adorer le plaisir ; refus aussi

du culte de la crainte et de la superstition, qui infestait le

monde.

|

|

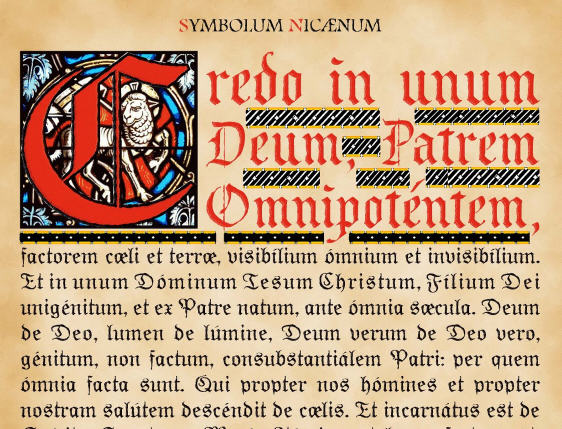

Credo in unum Deum -

Pour agrandir l'image

►

Cliquer

Benoît XVI : La foi en un seul Dieu

Article précédent

:

Benoît XVI : Qu'est-ce que Dieu ?

II. LA FOI EN UN SEUL DIEU

Benoît XVI : Qu'est-ce que Dieu ?

Revenons au premier article du Symbole : « Je crois en Dieu, Maître de

toutes choses, Père, Créateur. » Cet article du Credo, qui, depuis deux

mille ans, sert au chrétien pour affirmer sa foi, remonte à une époque bien

plus ancienne ; il est la transcription chrétienne de la profession de foi

quotidienne d'Israël : « Écoute, ô Israël,

Yahvé, ton Dieu, est unique

7. »

Dès ses premières paroles, le Credo chrétien reprend le Credo d'Israël, sa

quête de Dieu, l'expérience de foi d'Israël : sa lutte pour Dieu devient

ainsi une dimension intérieure de la foi chrétienne, foi qui n'existerait

pas sans cette lutte. Nous touchons ici, en passant, une loi capitale de

l'histoire des religions et de la foi : celle-ci se développe toujours en

liaison avec ce qui précède, sans qu'il y ait jamais discontinuité totale.

La foi d'Israël constitue certes une nouveauté au regard de la croyance des

peuples d'alentour; cependant elle n'est pas tombée du ciel; elle croît dans

une ambiance de lutte, dans l'affrontement avec les croyances environnantes,

opérant une sélection et une réinterprétation, qui impliquent à la fois

continuité et transformation.

« Yahvé, ton Dieu, est un Dieu unique », cette profession de foi

fondamentale est comme la toile de fond supposée par notre Credo ; elle

signifie primitivement le refus des divinités des peuples environnants.

C'est une confession, au sens plénier du mot, non pas une simple opinion

parmi d'autres mais une option existentielle. En tant que rejet des dieux,

elle signifie le refus de diviniser

les puissances politiques ou les processus cosmiques de mort et de vie. Si

l'on peut dire que la faim, l'amour et la puissance sont les trois forces

qui meuvent l'humanité, l'on peut affirmer également que les trois formes

principales du polythéisme sont l'adoration du pain, l'adoration de l'éros,

l'idolâtrie du pouvoir. Ces trois formes sont des déviations; elles

absolutisent ce qui n'est pas l'Absolu lui-même, et de ce fait, elles

asservissent l'homme. Il est vrai toutefois qu'à travers ces égarements

s'exprime comme un pressentiment de la Puissance qui soutient le monde.

La

confession de foi d'Israël constitue, nous l'avons dit, une déclaration de

guerre à cette triple idolâtrie, et représente ainsi un facteur essentiel

dans l'histoire de la libération de l'homme ; en même temps et plus

radicalement, elle est une lutte contre la multiplication et l'émiettement

du divin tout court. C'est, comme nous le verrons encore plus en détail, le

rejet de dieux particuliers, ou autrement dit, le refus de déifier son

propre bien, caractéristique essentielle du polythéisme. C'est renoncer à

mettre en sûreté, à garantir son bien particulier, c'est surmonter la

crainte qui s'efforce de se concilier le mystère redoutable en lui rendant

un culte ; en même temps, c'est adhérer à l'unique Dieu du ciel, au

Protecteur tout-puissant ; c'est avoir le courage, sans manipuler le divin,

de se confier à la Puissance qui régit le monde entier.

Cette situation de départ, léguée par la foi d'Israël, est restée sans grand

changement dans le Credo des premiers chrétiens. Le fait d'entrer dans la

communauté chrétienne et d'accepter son « Symbole » représente une option

existentielle, entraînant de très graves conséquences. En effet, se déclarer

pour le Credo, c'était par le fait même refuser les lois du monde ambiant,

dont le chrétien faisait partie : refus d'adorer le pouvoir politique alors

en vigueur, comme l'exigeait l'Empire romain décadent ; refus d'adorer le

plaisir ; refus aussi du culte de la crainte et de la superstition, qui

infestait le monde. Ce n'est pas un hasard, si la lutte chrétienne s'est

déclenchée sur ce terrain et eut pour enjeu les principes mêmes de la vie

publique dans l'antiquité.

Il est très important, me semble-t-il, si nous voulons faire nôtre le Credo

aujourd'hui, de saisir à nouveau ces rapports. Nous regardons trop

facilement comme un fanatisme propre aux temps primitifs et par là

excusable, mais nullement à imiter de nos jours, ce geste des chrétiens qui

refusaient, au prix même de leur vie, toute compromission avec le culte de

l'empereur, allant jusqu'à en rejeter les formes les plus inoffensives,

comme, par exemple, l'inscription sur une liste de sacrifice. De nos jours,

en pareil cas, on distinguerait entre loyalisme civique obligé et un acte

religieux véritable; on chercherait un compromis possible, en prétextant que

l'héroïsme n'est pas le fait de l'homme moyen. Une telle distinction est

peut-être, dans certains cas, possible aujourd'hui, mais cela grâce

précisément à l'attitude décidée des chrétiens de ce temps-là. Ce qui, en

tout cas, importe, c'est que ce refus, loin d'avoir été un fanatisme étroit

et borné, a opéré une transformation du monde telle qu'elle ne saurait être

obtenue qu'au prix de la souffrance. Dans ces

circonstances, il apparut que la foi n'est pas un simple jeu de l'esprit

mais une affaire extrêmement sérieuse. Elle oppose un « non »

catégorique à l'absolutisme du pouvoir politique, à l'adoration de la

puissance des Grands : « II a renversé les puissants de leurs trônes ! » (Lc

1, 52) ; de la sorte elle a ruiné une fois pour toutes la prétention

totalitaire du principe politique. La confession du

Dieu unique constitue ainsi, à cause même de l'absence d'intentions

politiques, un programme d'une importance politique radicale ; en

vertu du caractère absolu qu'elle confère à chaque personne de par sa

relation à Dieu, et en vertu du caractère relatif dont elle marque toutes

les sociétés politiques, les référant au Dieu unique

qui les contient et les embrasse toutes, elle représente en définitive la

seule défense contre la tyrannie du collectif et surmonte radicalement tout

exclusivisme dans l'humanité.

Ces considérations au sujet de la lutte chrétienne contre la

déification du pouvoir pourraient également s'appliquer à la lutte menée

pour l'amour humain authentique contre la fausse adoration du Sexe et de l'Éros,

source d'asservissement de l'homme autant que l'abus du pouvoir. Il y a plus

qu'une simple image dans les paroles des prophètes flétrissant l'apostasie

d'Israël, en la qualifiant « d'adultère ». Les cultes étrangers étaient

presque toujours liés à la prostitution cultuelle et justifiaient la

qualification d'adultère par leur forme extérieure même ; par là ils

trahissaient leur orientation profonde. Pour

comprendre que l'amour entre l'homme et la femme est unique, définitif et

sans partage, il faut se référer à la foi en

l'unité et en l'indivisibilité de l'amour de Dieu. Nous comprenons

aujourd'hui toujours mieux à quel point cette conception de l'amour, loin de

pouvoir être déduite philosophiquement et justifiée par elle-même, suppose

nécessairement la foi en un Dieu unique. Et nous

comprenons toujours mieux combien la soi-disant libération de l'amour au

profit des caprices (Beliebigkeit) de

l'instinct livre l'homme à la tyrannie du Sexe et de l'éros, en le

précipitant dans un esclavage impitoyable, alors qu'il prétend se

libérer. Dans la mesure où l'homme s'éloigne de Dieu, il devient la proie

des « dieux ». Pour être libéré, il faut qu'il accepte de se laisser

libérer, en renonçant à se fier à lui-même.

Il importe également, après avoir vu la signification du

refus impliqué dans le Credo, de saisir le sens de l'assentiment, du

« oui », qu'il comporte. Le « non », en effet, n'a sa raison d'être qu'en

fonction du « oui ». Or, ce refus des premiers siècles chrétiens a eu

pour conséquence historique la disparition irrévocable

des dieux. Sans doute les puissances qu'ils représentaient n'ont pas

disparu, pas plus que la tentation de l'absolutisation de ces

puissances. C'est là un effet de

la condition humaine ; les deux faits expriment pour ainsi dire la « vérité

» permanente du polythéisme : l'absolutisation du pouvoir, du pain, de l'éros,

menace les hommes d'aujourd'hui autant que ceux de l'antiquité. Cependant,

même si ces divinités de jadis sont restées aujourd'hui encore des «.puissances

» avec des prétentions totalitaires, elles ont quand même perdu leur masque

divin, elles se voient contraintes de paraître dans leur vraie « profanité

». C'est là la différence essentielle entre le paganisme pré-chrétien et le

paganisme post-chrétien; celui-ci porte la marque imprimée à l'histoire

humaine par le refus chrétien des dieux païens. Dans le vide où nous sommes

aujourd'hui à beaucoup d'égards, surgit d'une façon d'autant plus impérative

la question : quel est le contenu de l'assentiment que représente la foi

chrétienne ?

Note :

7. Texte du Schéma (prière ainsi appelée

d'après la première parole : « Écoute, Israël »), cf. Dt 6, 4 ss.

A suivre :

La foi biblique en Dieu - I Le problème de l'histoire du Buisson

Ardent

|

Les

lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le

site

Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer

sur le lien suivant

► E.S.M.

sur Google actualité |

Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit XVI -

E.S.M.

Ce document est destiné à l'information; il ne

constitue pas un document officiel

Eucharistie sacrement de la miséricorde -

(E.S.M.) 22.04.2023

|