|

Deuxième prédication de Carême : « La

loi de l'Esprit qui donne la vie » |

|

Le 20 mars 2009 -

(E.S.M.)

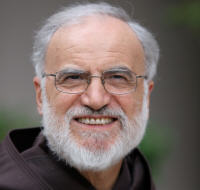

- Ce vendredi 20 mars à 9h, dans la chapelle Redemptoris Mater,

le P. Raniero Cantalamessa, OFM Cap., Prédicateur de la Maison

pontificale, a prononcé la deuxième prédication de Carême. Le thème des

méditations de Carême 2009 est tiré du chapitre VIII de la Lettre aux

Romains : "La loi de l'Esprit de vie qui est dans le Christ Jésus"

(Rm 8, 2).

|

Le P. Raniero

Cantalamessa

Deuxième prédication de Carême : « La

loi de l'Esprit qui donne la vie »

« LA LOI DE L'ESPRIT QUI DONNE LA VIE »

L'Esprit Saint, loi nouvelle du chrétien

1. La loi de l'Esprit et la Pentecôte

La façon dont l'Apôtre commence sa réflexion sur l'Esprit Saint au chapitre

8 de l'Epître aux Romains a vraiment de quoi surprendre : « Il n'y a donc

plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. La

loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la

loi du péché et de la mort ». Il a consacré le chapitre précédent tout

entier à établir que « le chrétien est affranchi de la Loi », et voici qu'il

aborde le nouveau chapitre en parlant de la Loi en termes positifs et

exaltants. « La loi de l'Esprit » signifie la loi qui est l'Esprit

lui-même ; il s'agit d'un génitif d'explication, telle la fleur de la rose

qui est la rose elle-même.

Pour comprendre ce que Paul entend par cette expression, il faut se reporter

à l'évènement de la Pentecôte. Le récit de la venue de l'Esprit Saint, dans

les Actes des Apôtres, commence par « Le jour de la Pentecôte étant

arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu »

(Ac 2, 1). On peut en déduire que la Pentecôte

préexistait... à la Pentecôte. Autrement dit, il existait déjà une fête de

Pentecôte dans le judaïsme, et c'est en ce jour de fête juive que l'Esprit

Saint est descendu sur les apôtres.

Dans l'Ancien Testament, il existait deux interprétations essentielles de la

fête de Pentecôte. Au début, la Pentecôte était la fête des « sept

semaines » (Tb 2, 1), aussi appelée fête de

la récolte ou de la moisson (Nb 28, 26 ss), le jour où avait lieu l'offrande

à Dieu des prémices des premiers épis d'orge (Ex 23, 16 ;

Dt 16, 9). Mais ensuite, à l'époque de Jésus, la fête s'est

enrichie d'un nouveau sens et devient la fête du don de la loi sur le mont

Sinaï et de la conclusion de l'alliance ; bref, la fête qui commémorait les

évènements décrits en Ex 19-20 (en effet, d'après des calculs propres à la

Bible, la loi fut donnée à Moïse au Sinaï cinquante jours après la Pâque).

D'une fête liée au cycle de la nature (la récolte),

la Pentecôte s'est transformée en fête liée à l'histoire du salut : « Ce

jour de la ‘Fête des semaines' - dit un texte de l'actuelle liturgie

hébraïque - est celui du don de notre Torah ». A sa sortie d'Egypte, le

peuple a marché pendant cinquante jours au désert et, au terme de cette

marche, Dieu donna à Moïse la Loi, établissant sur cette base une alliance

avec son peuple : « je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation

sainte » (Ex 19, 4-6).

Il semble que saint Luc, pour décrire la descente de l'Esprit Saint, ait

volontairement repris les traits caractéristiques de la théophanie du Sinaï

; en effet, les images qu'il utilise rappellent le tremblement de terre et

le feu. La liturgie de l'Eglise confirme cette interprétation, puisqu'elle

insère Ex 19 parmi les lectures de la Vigile de Pentecôte.

Que nous suggère ce rapprochement avec notre Pentecôte ? Autrement dit, que

signifie le fait que l'Esprit Saint soit descendu sur l'Eglise précisément

le jour où Israël faisait mémoire du don de la loi et de l'alliance ? Saint

Augustin se posait déjà cette question : « Pourquoi les Juifs

célébraient-ils eux aussi la Pentecôte ? Il y a là un grand et merveilleux

mystère, frères : si vous y prêtez attention, le jour de la Pentecôte ils

recevaient la loi écrite par le doigt de Dieu et c'est ce jour-là de

Pentecôte que descend l'Esprit Saint »[1]

Un autre Père - cette fois d'Orient - nous permet de voir comment cette

interprétation de la Pentecôte a représenté, aux premiers siècles, un

patrimoine commun à toute l'Eglise : « Au jour de la Pentecôte a été

donnée la Loi ; il le fallait car le jour où la loi ancienne a été donnée,

ce jour-là a été donnée la grâce de l'Esprit »[2].

Ici, la réponse à notre question est claire, à savoir pourquoi l'Esprit

Saint descend sur les Apôtres le jour même de la Pentecôte : c'est pour

indiquer qu'il est la loi nouvelle, la loi spirituelle qui scelle l'alliance

nouvelle et éternelle et consacre le peuple royal et sacerdotal qu'est

l'Eglise. Quelle révélation grandiose sur le sens de la Pentecôte et sur

l'Esprit Saint lui-même !

« Qui ne serait frappé, s'exclame saint Augustin, de cette coïncidence et

en même temps de cette différence ? Cinquante jours séparent la célébration

de la Pâque du jour où Moïse reçut la loi écrite par le doigt de Dieu sur

les tables ; et pareillement, cinquante jours après la mort et la

résurrection de celui qui comme un agneau fut conduit à l'immolation, le

doigt de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, remplit lui-même les fidèles

réunis »[3].

Du coup s'éclairent les prophéties de Jérémie et d'Ezéchiel sur la nouvelle

alliance : « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après

ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au fond de leur être et

je l'écrirai sur leur coeur » (Jr 31, 33). Non plus sur des tables de

pierre, mais sur leur cœur ; non plus une loi extérieure, mais une loi

intérieure.

Ezéchiel explique mieux en quoi consiste cette loi intérieure lorsqu'il

reprend et complète la prophétie de Jérémie : « Et je vous donnerai un

cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair

le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon

esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous

observiez et pratiquiez mes coutumes » (Ez 36, 26-27).

Que saint Paul, avec l'expression « la loi de l'Esprit », se réfère à

tout cet ensemble de prophéties en lien avec le thème de la nouvelle

alliance, ressort clairement du passage dans lequel il nomme la communauté

de la nouvelle alliance une « lettre du Christ, écrite non avec de

l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre,

mais sur des tables de chair, sur les cœurs » et dans lequel il définit

les apôtres comme des « ministres rendus capables d'une nouvelle alliance,

non de la lettre, mais de l'Esprit ; car la lettre tue, l'Esprit vivifie »

(2 Co 3, 3.6).

2. Ce qu'est la loi de l'Esprit et comment elle agit

C'est pourquoi la loi nouvelle, ou de l'Esprit, n'est pas, au sens strict,

celle promulguée par Jésus dans son Discours sur la montagne, mais celle

gravée dans les cœurs au jour de la Pentecôte. Certes, les préceptes

évangéliques sont plus élevés et plus parfaits que les préceptes de Moïse ;

toutefois, à eux seuls, ils seraient restés tout aussi inefficaces. S'il

avait suffi de proclamer la nouvelle volonté de Dieu à travers l'Evangile,

on ne saurait expliquer la nécessité pour Jésus de mourir ni celle de la

venue de l'Esprit Saint. Or les apôtres eux-mêmes sont la preuve que cela ne

suffisait pas ; eux qui pourtant ont tout écouté - par exemple, qu'il faut,

tendre, à celui qui te frappe, l'autre joue - au moment de la Passion ne

trouvèrent la force de suivre aucun des commandements de Jésus.

Si Jésus s'était contenté de promulguer le commandement nouveau : « Je vous

donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres » (Jn 13, 34),

celui-ci serait resté, ce qu'il était auparavant, une loi ancienne, une «

lettre ». C'est quand, au jour de la Pentecôte, il insuffle, au moyen de

l'Esprit, cet amour dans le coeur des disciples que ce commandement devient,

de plein droit, la loi nouvelle, la loi de l'Esprit qui donne la vie. C'est

par l'Esprit que ce commandement est « nouveau », non quant à la

lettre. Par la lettre, il était ancien car il se trouve déjà dans l'Ancien

Testament (Lv 19,18).

Sans la grâce intérieure du Saint Esprit, même l'Evangile donc, même le

commandement nouveau, serait resté une loi ancienne, une lettre. Reprenant

une pensée audacieuse de saint Augustin, saint Thomas d'Aquin écrit : « La

lettre désigne tout texte écrit qui demeure extérieur à l'homme, fût-ce le

texte des préceptes moraux contenus dans l'Evangile ; c'est pourquoi même la

lettre de l'Evangile tuerait si, à l'intérieur de l'homme, ne s'y adjoignait

la grâce guérissante de la foi »[4]. Plus explicite encore, ce qu'il a écrit

un peu avant : « La loi nouvelle est d'abord la grâce même de l'Esprit

Saint, qui est donnée aux croyants dans le Christ »[5].

Mais comment cette loi nouvelle, qui est l'Esprit lui-même, agit-elle

concrètement et dans quel sens peut-on l'appeler « loi » ? Elle agit

à travers l'amour ! La loi nouvelle n'est pas autre chose que ce que Jésus

appelle le « commandement nouveau ». L'Esprit Saint a inscrit la loi

nouvelle dans nos coeurs, en y infusant l'amour : « L'amour de Dieu a été

répandu dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous fut donné »

(Rm 5, 5). Cet amour est l'amour avec lequel Dieu

nous aime et avec lequel, en même temps, il fait que nous l'aimions lui et

le prochain : amor quo Deus nos diligit et quo ipse nos dilectores sui

facit [6]. C'est une capacité nouvelle d'aimer.

Celui qui aborde l'Evangile avec la mentalité humaine trouve absurde que

l'on fasse de l'amour un « commandement » ; quel amour est-ce donc -

objecte-t-on - s'il n'est pas libre, mais commandé ? La réponse est qu'il y

a deux façons dont l'homme est conduit à faire, ou ne pas faire, une

certaine chose : soit par contrainte, soit par attrait ; la loi positive l'y

conduit selon la première manière, par contrainte, avec la menace du

châtiment ; l'amour l'y conduit selon la seconde manière, par attraction.

En effet, chacun est attiré par ce qu'il aime, sans subir aucune contrainte

de l'extérieur. Offre des noix aux regards d'un enfant, et tu le verras

s'élancer pour les attraper. Qui le pousse ? Personne, il est attiré par

l'objet de son désir. Montre le Bien à une âme assoiffée de vérité, elle

s'élancera vers lui. Qui l'y pousse ? Personne, elle est attirée par son

désir. L'amour est comme un « poids » de l'âme qui attire vers l'objet de

son propre plaisir, dans lequel elle sait qu'elle va trouver son repos[7].

C'est dans ce sens que l'Esprit Saint - concrètement, l'amour - est une «

loi », un « commandement » : il crée chez le chrétien un dynamisme qui le

porte à faire tout ce que Dieu veut, spontanément, sans même y penser, parce

qu'il a fait sienne la volonté de Dieu et aime tout ce que Dieu aime.

Vivre sous la grâce, conduits par la loi nouvelle de l'Esprit, c'est en

quelque sorte vivre en « amoureux », c'est-à-dire transportés par l'amour.

La différence que crée, dans le rythme de la vie humaine et dans le rapport

entre deux créatures, le fait de tomber amoureux, cette même différence, la

venue de l'Esprit Saint la crée, dans le rapport entre l'homme et Dieu.

3. L'amour préserve la loi...

Quelle place a l'observance des commandements dans cette économie nouvelle

de l'Esprit ? C'est un point névralgique qui doit être éclairé. Même après

la Pentecôte, il subsiste une loi écrite : il y a les commandements de Dieu,

le décalogue, il y a les préceptes évangéliques ; auxquels se sont ajoutés,

par la suite, les lois ecclésiastiques. Quel sens ont le Code de droit

canonique, les règles monastiques, les voeux religieux, tout ce qui, en

somme, indique une volonté objective qui s'impose à moi de l'extérieur ? Ces

choses sont-elles comme des corps étrangers dans l'organisme chrétien ?

On sait qu'il y a eu, au cours de l'histoire de l'Eglise, des mouvements qui

ont pensé cela et ont refusé toute loi, au nom de la liberté de l'Esprit, à

tel point qu'ils ont justement pris le nom de mouvements « anomistes ». Mais

ils ont toujours été désavoués par l'autorité de l'Eglise et de cette

conscience chrétienne. De nos jours, dans un contexte culturel marqué par

l'existentialisme athée, à la différence du passé, on ne refuse plus la loi

au nom de la liberté de l'Esprit, mais au nom de la liberté humaine pure et

simple. Un personnage de Jean-Paul Sartre affirme : « II n'y a plus rien au

ciel, ni bien, ni mal, ni personne pour me donner d'ordres. [...] Je suis un

homme, Jupiter, et chaque homme doit inventer son chemin »[8].

La réponse chrétienne à ce problème nous vient de l'Evangile. Jésus affirme

ne pas être venu pour « abolir la loi », mais pour l'« accomplir »

(cf. Mt 5, 17). Mais quel est l'«

accomplissement » de la loi ? « La charité - répond l'Apôtre - est la Loi

dans sa plénitude ! » (cf. Rm 13, 10). Toute la loi et les prophètes

dépendent du commandement de l'amour, dit Jésus (cf. Mt

22, 40). Alors l'amour ne remplace pas la loi, mais l'observe,

l'« accomplit ». C'est au contraire la seule force qui peut faire observer

la loi.

Dans la prophétie d'Ezéchiel, on attribuait la possibilité d'observer la loi

de Dieu au don futur de l'Esprit et du cœur nouveau : « Je mettrai mon

esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous

observiez et pratiquiez mes coutumes » (Ez 36, 27). Et Jésus dit, dans le

même sens : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole »

(Jn 14, 23), c'est-à-dire qu'il sera en mesure de l'observer.

Entre la loi intérieure de l'Esprit et la loi extérieure écrite, il n'y a

pas d'opposition ou d'incompatibilité dans la nouvelle économie mais, au

contraire, une pleine collaboration : la première est donnée pour préserver

la seconde : « La loi nous a été donnée afin que nous cherchions la grâce ;

et la grâce nous a été donnée afin d'assurer l'accomplissement de la loi

»[9]. L'observance des commandements et, en pratique, l'obéissance, est le

banc d'essai de l'amour, le signe pour reconnaître si on vit « selon

l'Esprit » ou « selon la chair ».

Quelle est alors la différence par rapport au passé, si nous sommes encore

tenus d'observer la loi ? La différence, c'est qu'avant on observait la loi

pour recevoir d'elle la vie qu'elle ne pouvait pas donner et on en faisait

ainsi un instrument de mort ; aujourd'hui, on l'observe pour vivre en

cohérence avec la vie reçue. L'observance de la loi n'est plus la cause mais

l'effet de la justification. En ce sens, l'Apôtre a raison de dire que son

discours n'annule pas la loi, mais au contraire la confirme et l'anoblit : «

Alors, par la foi nous privons la Loi de sa valeur ? Certes non ! Nous la

lui conférons » (Rm 3, 31).

4...et la loi préserve l'amour

Entre loi et amour, une sorte de circularité et de périchorèse s'établit.

S'il est vrai, en effet, que l'amour préserve la loi, il est vrai aussi que

la loi préserve l'amour. La loi est au service de l'amour et le défend de

différentes manières. On sait que la loi est donnée pour les pécheurs (cf. 1

Tm 1, 9) et nous sommes encore pécheurs ; oui, nous avons reçu l'Esprit,

mais seulement à titre de primeur ; le vieil homme vit encore avec l'homme

nouveau en nous, et tant qu'il y aura en nous des concupiscences, il est

providentiel qu'il y ait des commandements qui nous aident à les reconnaître

et à les combattre, même avec la menace du châtiment.

La loi est un soutien donné à notre liberté encore incertaine et vacillante

dans le bien. Elle est pour et non contre la liberté, et il faut dire que

ceux qui ont cru devoir refuser toute loi au nom de la liberté humaine se

sont trompés, méconnaissant la situation réelle et historique dans laquelle

oeuvre une telle liberté.

A côté de cette fonction, pour ainsi dire, négative, la loi en acquitte une

autre positive, de discernement. Avec la grâce de l'Esprit Saint, nous

adhérons globalement à la volonté de Dieu, nous la faisons nôtre et nous

désirons l'accomplir, mais nous ne la connaissons pas encore dans toutes ses

implications. Celles-ci nous sont révélées, non seulement par les événements

de la vie, mais aussi par les lois.

Il y a un sens encore plus profond où l'on peut dire que la loi préserve

l'amour. « L'amour n'est garanti pour toujours contre toute altération - a

écrit Kierkegaard - que lorsqu'il y a le devoir d'aimer ; éternellement

libéré dans une indépendance bienheureuse ; assuré dans une éternelle

béatitude contre tout désespoir »[10].

Le sens de ces paroles est le suivant. Plus l'homme qui aime, aime

intensément, plus il perçoit avec angoisse le risque que court cet amour, un

risque qui ne vient pas des autres mais de lui-même ; il sait bien, en

effet, qu'il est volage et que demain, hélas, il pourrait se fatiguer et ne

plus aimer. Et puisque maintenant qu'il est dans l'amour, il voit avec

clarté la perte irréparable que cela comporterait, il se prémunit « en se

liant » à l'amour par la loi et en enracinant ainsi son acte d'amour, qui se

produit dans le temps, à l'éternité.

Cela suppose qu'il s'agisse d'un véritable amour et non, comme affirme le

philosophe, d'un jeu et d'une moquerie réciproque. L'amour véritable -

explique le pape dans l'encyclique

Deus Caritas est « cherche maintenant

son caractère définitif, et cela en un double sens : dans le sens d'un

caractère exclusif - ‘cette personne seulement' - et dans le sens d'un ‘pour

toujours'. L'amour comprend la totalité de l'existence dans toutes ses

dimensions, y compris celle du temps. Il ne pourrait en être autrement,

puisque sa promesse vise à faire du définitif : l'amour vise à l'éternité »

[11].

L'homme d'aujourd'hui se demande toujours plus souvent quelle relation il

peut y avoir entre l'amour de deux jeunes et la loi du mariage et quel

besoin il y a de « lier » l'amour qui est par nature libre et spontané. Ceux

qui sont amenés à refuser, en théorie et en pratique, l'institution du

mariage et à choisir ce que l'on appelle l'amour libre ou la simple vie en

commun, sont ainsi toujours plus nombreux.

Ce n'est que si l'on découvre la relation profonde et vitale qu'il y a entre

loi et amour, entre décision et institution, que l'on peut répondre

correctement à ces questions et donner aux jeunes une raison convaincante

pour « s'engager » à aimer pour toujours et à ne pas avoir peur de faire de

l'amour un « devoir ». Le devoir d'aimer protège l'amour du « désespoir

» et

le rend « heureux et indépendant » dans le sens où il protège du désespoir

de ne pas pouvoir aimer pour toujours. Donne-moi un vrai amoureux, note

Kierkegaard, et tu verras si la pensée de devoir aimer pour toujours est

pour lui un poids ou pas plutôt la plus grande des béatitudes.

Cette considération ne vaut pas seulement pour l'amour humain mais aussi, à

plus grande raison, pour l'amour divin. Pourquoi - peut-on se demander -

s'engager à aimer Dieu, se soumettant à une règle religieuse, pourquoi

prononcer des « vœux » qui nous « contraignent » à être pauvres, chastes et

obéissants, alors que nous avons une loi intérieure et spirituelle qui peut

obtenir tout cela par « attraction » ? C'est que, dans un moment de grâce,

tu t'es senti attiré par Dieu, tu l'as aimé et tu as désiré le posséder pour

toujours, de manière totalitaire et, craignant de le perdre par ton

instabilité, tu t'es « lié » pour garantir ton amour de toute « altération

».

Nous nous lions pour la même raison qu'Ulysse se ficela au mât de son

bateau. Ulysse voulait à tout prix revoir son pays et son épouse qu'il

aimait. Il savait qu'il devait passer à travers le lieu des sirènes et,

craignant de faire naufrage comme tant d'autres avant lui, il se fit

attacher au mât de son navire après avoir fait boucher les oreilles de ses

compagnons. Arrivé au lieu des Sirènes, il fut envoûté, il voulait les

rejoindre et criait pour être détaché, mais les matelots n'entendaient pas

et c'est ainsi qu'il dépassa le danger et put rejoindre son objectif.

5. « Il n'y a aucune condamnation ! »

Revenons, avant de conclure, à l'affirmation initiale dont nous sommes

partis : « Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont

dans le Christ Jésus. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ

Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort ». Le monde

contemporain de l'Apôtre vivait oppressé par la notion de condamnation et de

séparation de la divinité, qu'il cherchait à dépasser par des cultes

mystérieux variés. Un grand chercheur de l'Antiquité l'a défini comme une «

époque d'angoisse » (E. R. Dodds).

Pour se faire une idée de l'effet que devaient produire ces paroles de Paul

sur les intellectuels de l'époque, pensons à un condamné à mort qui vit dans

l'attente de son exécution et s'entend un jour crier par une voix amie : «

La grâce ! Tu as obtenu la grâce ! Toute condamnation est suspendue. Tu es

libre ! » C'est un sentiment de renaissance. Cette charge de libération est

encore intacte parce que l'Esprit Saint n'est pas sujet à la loi de

l'entropie comme toutes les sources d'énergie physique. C'est à nous tous

d'ouvrir grands nos cœurs pour la recevoir et aux ministres de la Parole de

la faire résonner, aujourd'hui encore, de manière vibrante dans le monde.

Première

méditation de Carême

►

L'Esprit Saint dans la création et dans la transformation du cosmos

Sources : ZF09032002

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas

un document officiel

Eucharistie sacrement de la miséricorde -

(E.S.M.) 20.03.09 -

T/Carême |