|

Benoît XVI : l'amour exige d'être infini,

indestructible

|

Le 18 mars 2023 -

E.S.M.

-

L'expérience du Ressuscité est tout autre chose que la simple

rencontre avec un homme appartenant à notre histoire ; il ne

faudrait surtout pas la réduire à des conversations de table et à

des souvenirs, qui auraient finalement donné consistance à l'idée

qu'il était vivant et que sa cause continuait. Une telle explication

ramène l'événement à un niveau simplement humain et le vide de

l'essentiel.

|

|

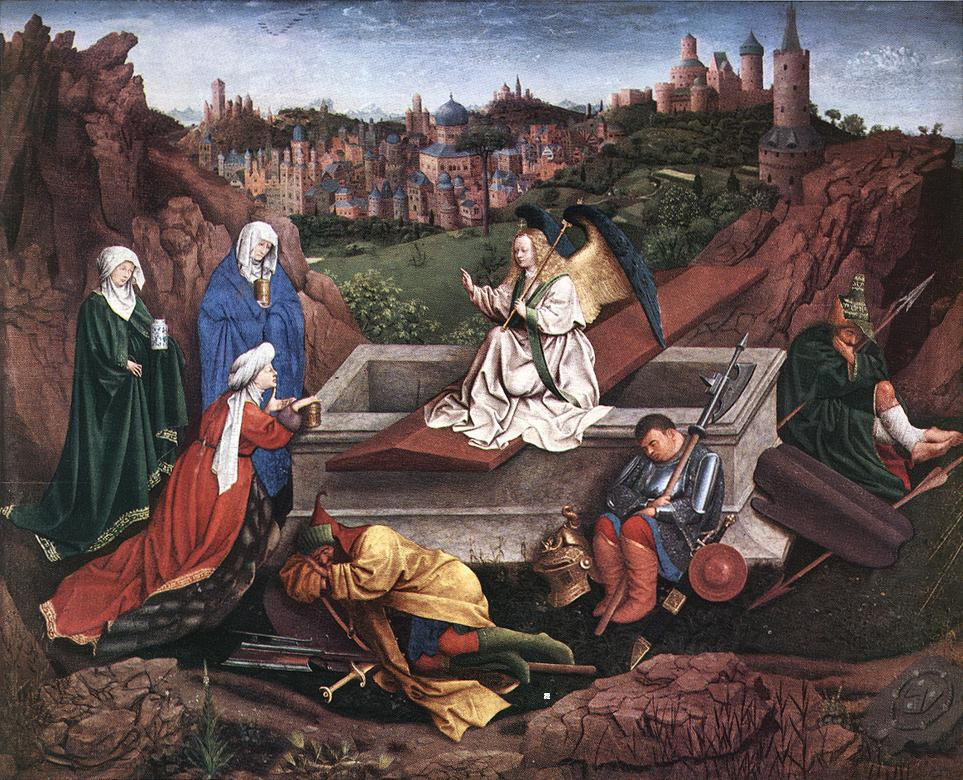

Les trois Marie devant le

tombeau vide, par Jan van Eyck -

Pour agrandir l'image

►

Cliquer

THEOLOGIE

4) « Est ressuscité des morts

La

confession de la foi en la résurrection de Jésus-Christ est pour les

chrétiens l'expression de la certitude que cette parole est vraie, qui

semblait n'être qu'un beau rêve : « L'amour est plus

fort que la mort » (Ct 8, 6). Dans l'Ancien Testament, cette

affirmation figure dans une hymne à la puissance de l'eros. Mais cela ne

veut aucunement dire que l'on puisse simplement l'écarter comme exagération

lyrique. Dans la prétention illimitée de l'eros, dans ses apparentes

outrances et démesures, c'est un problème fondamental, et même le

problème fondamental de l'existence humaine qui trouve son expression, en

tant que s'y manifestent l'essence et le paradoxe interne de l'amour :

l'amour exige d'être infini, indestructible ;

il est pour ainsi dire un appel d'infini. Or il se

trouve qu'en même temps cet appel est une visée irréalisable ;

l'amour exige l'infini, mais ne peut le donner ; il

prétend à l'éternité, mais en réalité il fait partie du monde de la mort,

avec sa solitude et sa puissance de destruction. C'est à partir de là

seulement que l'on peut comprendre ce que signifie la «

résurrection ». Elle est

le triomphe de l'amour sur la mort.

Elle constitue en même temps la garantie de ce qui

seul peut créer l'immortalité, c'est-à-dire : être

dans l'autre qui subsiste encore lorsque je suis retombé en poussière.

L'homme est l'être qui ne vit pas lui-même éternellement, qui est

nécessairement voué à la mort. Humainement parlant, ne

subsistant pas lui-même toujours, il ne peut

survivre qu'en continuant à subsister dans un autre. Les affirmations

de l'Écriture sur le lien entre péché et mort sont à comprendre dans cette

perspective. Car il apparaît clairement à présent que la tentative de

l'homme « d'être comme Dieu », son aspiration à une « autarcie » où il

subsisterait uniquement en lui-même, représentent en réalité sa mort, car

c'est un fait que lui-même ne saurait subsister toujours. Quand l'homme - et

c'est là la véritable essence du péché - veut pourtant, en méconnaissant ses

limites, ne dépendre que de lui-même et être pleinement autonome,

il se livre par là même à la mort.

Or l'homme se rend tout de même compte que sa vie,

à elle seule, ne résiste pas au temps et qu'il doit donc tendre à être en

d'autres, pour demeurer, par eux et en eux, sur la terre des vivants. Deux

voies surtout ont été essayées. Tout d'abord, la survie dans ses propres

enfants : de là vient que le célibat et la stérilité étaient regardés chez

les peuples primitifs comme la plus terrible des malédictions; ils

signifient la ruine inéluctable, la mort définitive. A l'inverse, le plus

grand nombre possible d'enfants offre également le plus de chance de survie,

il est l'espérance d'immortalité et donc la véritable bénédiction que

l'homme peut espérer. Une autre voie s'ouvre, quand l'homme découvre que sa

survie dans les enfants est tout de même très peu authentique et

personnelle; il souhaite voir subsister davantage de lui-même. Il se réfugie

alors dans l'idée de la gloire qui doit réellement le rendre immortel

lui-même, en lui garantissant la survie dans la mémoire des autres à travers

les siècles. Mais cette deuxième tentative de l'homme pour se procurer à

lui-même l'immortalité par l' « être-dans-les-autres » est vouée au même

échec que la première : ce qui demeure, ce n'est pas lui-même, mais un

simple écho, une simple ombre. Et ainsi l'immortalité que l'homme se procure

lui-même n'est en réalité qu'un Hadès, un shéol, plus proche du néant

que de l'être. L'insuffisance des deux voies vient du fait que l'autre, qui

maintient mon être après ma mort, ne peut pas en réalité maintenir mon être

même, il n'en conserve que l'écho ; et d'autre part, plus radicalement

encore, l'autre à qui j'ai pour ainsi dire confié ma survie ne subsistera

lui-même pas toujours - lui aussi retombera en poussière.

Nous pouvons alors faire un pas de plus. Nous

avons vu jusqu'à présent que l'homme en lui-même ne subsiste pas toujours,

qu'il ne peut donc continuer à subsister que dans l'autre, mais que dans cet

autre il ne demeurera jamais qu'à l'état d'ombre, et encore pas de façon

définitive, car l'autre aussi disparaîtra. Dans ces conditions,

un seul pourrait fournir un véritable

appui : celui qui est,

qui ne naît pas

pour mourir ensuite, mais qui demeure au milieu des choses qui deviennent et

qui passent : le Dieu des vivants, qui ne

maintient pas seulement l'ombre et l'écho de mon être et dont les pensées ne

sont pas de simples reproductions en images du réel. Je suis moi-même sa

pensée, à lui qui me pose dans l'être plus originellement que je ne suis en

moi-même; sa pensée n'est pas l'ombre projetée par mon être, mais la force

qui lui donne origine. En lui, je ne subsiste pas

seulement comme ombre, je suis en fait davantage moi-même en lui, que

lorsque j'essaye d'être simplement moi-même.

Avant de revenir, à partir de là, à la

résurrection, essayons de considérer encore une fois la question sous un

angle quelque peu différent. Nous pouvons pour cela reprendre la parole sur

l'amour et la mort et dire : là seulement où pour quelqu'un l'amour compte

plus que la vie, c'est-à-dire là où quelqu'un est prêt à faire passer la vie

après l'amour, à la mettre en jeu à cause de l'amour, là seulement l'amour

est aussi plus, et plus fort que la mort. Pour devenir plus que la mort,

l'amour doit d'abord être plus que la vie. Or, s'il pouvait en être ainsi,

non plus seulement dans l'ordre de l'intention, mais dans la réalité, cela

voudrait dire que la puissance de l'amour se serait élevée au-dessus de la

puissance du biologique et aurait mis le biologique à son service. Pour

prendre la terminologie de Teilhard de Chardin : là où il en serait ainsi,

la complexité et la complexification définitives se seraient réalisées ;

même le bios serait alors englobé et compris dans la puissance de l'amour.

L'amour dépasserait alors sa limite - la mort - et créerait l'unité là où la

mort sépare. Si jamais l'amour pour l'autre arrivait à être fort, au point

de pouvoir garder vivant non seulement le souvenir de l'autre, l'ombre de

son Moi, mais sa personne même, alors on aurait atteint un nouveau seuil de

la vie, qui laisserait derrière lui la sphère des évolutions et mutations

biologiques ; il représenterait le passage à un autre niveau, où l'amour ne

serait plus subordonné au bios, mais le mettrait à son service. Ce dernier

stade de « mutation » et d' « évolution » ne serait plus un stade

biologique, il représenterait l'affranchissement de la tyrannie du bios, qui

est en même temps tyrannie de la mort ; il ouvrirait la sphère que la Bible

grecque appelle « Zoé », c'est-à-dire vie définitive, où le règne de

la mort est aboli. Le dernier stade de l'évolution, dont le monde a besoin

pour atteindre son but, ne se réaliserait plus à l'intérieur du biologique,

mais serait le fruit de l'esprit, de la liberté, de l'amour. Il ne serait

plus évolution, mais décision et don à la fois.

Mais quel rapport tout cela a-t-il avec la foi en

la résurrection de Jésus ? Nous avions jusqu'à présent envisagé la question

d'une possible immortalité de l'homme à partir de deux points de vue, qui

d'ailleurs s'avèrent maintenant être des aspects d'une seule et même

réalité. Puisque l'homme, avions-nous dit, ne peut subsister toujours en

lui-même, sa survie ne saurait être assurée que s'il continue à vivre dans

un autre. Et nous avions dit, en nous plaçant au point de vue de cet autre,

que seul l'amour, qui accueille l'être aimé en lui, pouvait permettre

d'être, de vivre dans l'autre. Ces deux aspects complémentaires se

reflètent, me semble-t-il, dans les deux formules néo-testamentaires qui

décrivent la résurrection : « Jésus est ressuscité » et « Dieu (le Père) a

ressuscité Jésus ». Les deux formules se rejoignent dans le fait que l'amour

total de Jésus pour les hommes, qui le conduit à la croix, s'achève dans le

dépassement total vers le Père, et devient ainsi plus fort que la mort,

parce que par là il est en même temps appui total reçu du Père.

Cela nous permet de faire un pas de plus dans notre

réflexion. Nous pouvons dire maintenant que l'amour crée toujours, d'une

manière ou d'une autre, une certaine immortalité ; même dans ses ébauches

pré-humaines, il tend dans ce sens par la conservation de l'espèce. Et

d'être ainsi principe d'immortalité n'est pas quelque chose d'accessoire

pour l'amour, une de ses conséquences parmi d'autres, c'est vraiment

l'essence de l'amour. On peut inverser cette affirmation et dire :

l'immortalité procède toujours

de l'amour, jamais de l'autarcie de ce qui se suffit à soi-même.

Nous

pouvons même pousser l'audace jusqu'à affirmer que ce principe vaut

également pour Dieu, tel que le voit la foi chrétienne. Si Dieu est

subsistance et permanence absolues face à tout ce qui change, c'est parce

qu'il est en trois personnes ordonnées l'une à l'autre et qui n'ont d'autre

réalité que d'être l'une pour l'autre ; il est substance pleinement actuelle

de l'amour absolu, qui est de ce fait entièrement « relatif », ne vivant que

dans les relations réciproques. Nous avons déjà dit que ce n'est pas

l'autarcie repliée sur elle-même qui est divine. Et nous avons découvert que

ce qui est révolutionnaire dans la vision chrétienne du monde et de Dieu,

par rapport à l'antiquité, c'est qu'elle nous invite à comprendre l'«

Absolu» comme « relativité » absolue, comme « relation subsistante ».

Revenons à notre sujet. L'amour crée l'immortalité et

l'immortalité procède uniquement de l'amour. Cette vérité, à laquelle nous

sommes parvenus, signifie ensuite également que celui qui a aimé pour tous a

fondé aussi l'immortalité pour tous. C'est là le sens

exact de l'affirmation biblique selon laquelle sa résurrection est

notre vie.

L'argumentation de Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, qui à

première vue nous paraît étrange, devient alors compréhensible : s'il est

ressuscité, nous aussi nous le sommes, car alors l'amour est plus fort que

la mort ; s'il n'est pas ressuscité, nous ne le sommes pas non plus, car

alors c'est la mort qui a le dernier mot, alors rien n'est changé (comp.

1 Co 15, 16 s). Comme il s'agit ici d'une affirmation centrale,

exprimons-la encore d'une autre manière : ou bien l'amour est plus fort que

la mort, ou il ne l'est pas. S'il l'est devenu dans le Christ, c'est

justement en tant qu'amour pour les autres. Cela implique évidemment que

notre propre amour, abandonné à lui-même, ne suffit pas pour vaincre la mort

; pris en lui-même, il restera nécessairement un appel non réalisé.

Seul son amour, uni à la puissance d'amour et de vie

de Dieu même, peut fonder notre immortalité. Cependant il reste vrai que la

manière de notre immortalité dépend de notre manière d'aimer.

Nous aurons à y revenir, lorsque nous parlerons du jugement.

Ces réflexions nous ouvrent encore une autre perspective.

Elles nous permettent de comprendre aisément que la vie du Ressuscité n'est

plus bios, la forme bio-logique de notre vie mortelle à l'intérieur

de l'histoire ; elle est Zoé, vie

nouvelle, autre, définitive ; une vie qui a dépassé la sphère de mort de

l'histoire du bios, cette sphère de mort ayant été surmontée ici par une

puissance plus grande. Les récits de la résurrection dans le Nouveau

Testament font d'ailleurs apparaître très clairement que la vie du

Ressuscité ne se déroule plus à l'intérieur de l'histoire du bios, mais en

dehors et plus haut. Il est vrai que cette vie nouvelle a été attestée

dans l'histoire et devait l'être, puisqu'elle est là

pour elle et que la prédication

chrétienne consiste essentiellement à transmettre ce témoignage que l'amour

a triomphé de la mort et transformé ainsi radicalement notre situation à

tous. A partir de là, nous pouvons sans trop de peine trouver l' «

herméneutique » appropriée pour l'exégèse difficile des textes bibliques de

la résurrection, c'est-à-dire trouver dans quel sens il faut les comprendre

pour respecter leur signification. Nous ne pouvons évidemment pas discuter

ici, en détail, les différents problèmes, qui apparaissent aujourd'hui plus

difficiles que jamais, car l'on mélange de façon toujours plus inextricable

des affirmations historiques et philosophiques - celles-ci la plupart du

temps insuffisamment réfléchies - et l'exégèse se forge très souvent sa

propre philosophie, présentée au profane comme la quintessence du donné

biblique. Dans les détails, beaucoup de choses resteront toujours

discutables, mais l'on peut parfaitement reconnaître la limite fondamentale

qui sépare une explication comme telle, et une adaptation arbitraire.

Tout d'abord, il est parfaitement clair que le Christ, après

sa résurrection, n'a pas repris sa vie terrestre antérieure, comme il est

affirmé par exemple du jeune homme de Naïm et de Lazare. Le Christ est

ressuscité à la vie définitive, qui n'est plus liée aux lois chimiques et

biologiques, et qui pour cette raison est soustraite à l'emprise de la mort

; il est entré dans l'éternité que donne l'amour. Voilà pourquoi les

rencontres avec lui sont des « apparitions »; voilà pourquoi ses meilleurs

amis ne reconnaissent plus celui avec qui ils étaient à table deux jours

auparavant; et même une fois reconnu, il demeure étranger : là seulement où

lui, il donne de voir, il est vu ; là seulement où lui, il ouvre les yeux et

où le cœur se laisse ouvrir, il devient possible de reconnaître, au milieu

de notre monde de mort, le visage de l'amour éternel qui triomphe de la mort

et dans cet amour, le monde nouveau, autre, le monde de celui qui vient.

Voilà pourquoi aussi il est difficile, voire impossible, aux Évangélistes,

de décrire les rencontres avec le Ressuscité ; ils ne font plus que

balbutier lorsqu'ils en parlent, et ils semblent se contredire lorsqu'ils

les décrivent. En fait, ils se rejoignent de façon étonnante dans la

dialectique de leurs affirmations : on le touche et en même temps on ne le

touche pas, on le reconnaît et on ne le reconnaît pas, il y a pleine

identité entre le Crucifié et le Ressuscité et en même temps transformation

totale ; il est le même et pourtant il est tout autre. Cette dialectique

reste toujours la même ; ce qui change, ce sont les procédés de style qui

servent à l'exprimer. Prenons par exemple l'histoire des disciples d'Emmaüs,

déjà évoquée brièvement plus haut. Au premier abord, on a l'impression de se

trouver en face d'une représentation lourdement terrestre de la

résurrection, comme si rien ne restait du caractère mystérieux et indicible

que nous trouvons dans les récits de Paul. Il semblerait que la tendance au

pittoresque, à la narration concrète et légendaire, appuyée par une

apologétique visant au tangible, ait pris complètement le dessus et ramené à

nouveau le Seigneur ressuscité totalement à l'intérieur de l'histoire

terrestre. Mais cela est contredit d'abord par sa mystérieuse apparition et

ensuite par sa disparition non moins mystérieuse. Cela est contredit plus

encore par le fait que même dans ce récit il demeure inconnaissable pour

l'œil purement humain. On ne peut l'identifier comme au temps de sa vie

terrestre ; on ne le découvre que dans la sphère de la foi; en expliquant

l'Écriture, il rend brûlant le cœur des deux voyageurs, et en rompant le

pain, il leur ouvre les yeux. Il y a là une allusion aux deux éléments

fondamentaux du culte chrétien primitif, qui se compose de la liturgie de la

parole (lecture et explication de l'Écriture) et de la fraction du pain

eucharistique. L'évangéliste laisse ainsi entendre que la rencontre avec le

Ressuscité se situe sur un plan tout à fait nouveau ;

c'est avec le symbole des réalités

liturgiques qu'il essaye de décrire ce qui ne peut l'être. Par là, il nous

donne à la fois une théologie de la résurrection et une théologie de la

liturgie : on rencontre le Ressuscité dans la

parole et dans les sacrements; le culte est la manière dont il devient

tangible pour nous, et reconnaissable comme le Vivant.

Et inversement : la liturgie est fondée sur le mystère pascal ; elle est à

comprendre comme la venue à nous du Seigneur, qui devient ainsi notre

compagnon de route, qui rend brûlant notre cœur endurci et ouvre nos yeux

voilés. Il marche encore toujours avec nous, il nous trouve encore toujours

inquiets et découragés, il a encore toujours le pouvoir de nous rendre

voyants. Mais avec tout cela

nous n'avons encore dit que la moitié ; le témoignage néo-testamentaire

serait faussé, si on voulait s'en tenir uniquement à cela. L'expérience du

Ressuscité est tout autre chose que la simple rencontre avec un homme

appartenant à notre histoire ; il ne faudrait surtout pas la réduire à des

conversations de table et à des souvenirs, qui auraient finalement donné

consistance à l'idée qu'il était vivant et que sa cause continuait. Une

telle explication ramène l'événement à un niveau simplement humain et le

vide de l'essentiel. Les récits de la résurrection sont autre chose et bien

plus que des scènes liturgiques travesties :

ils manifestent l'événement fondamental sur lequel repose toute la liturgie

chrétienne. Ils attestent un événement qui n'a pas pris naissance dans le

cœur des disciples, qui s'est présenté au contraire à eux du dehors, et les

a convaincus malgré leur doute : le Seigneur est vraiment

ressuscité. Celui qui était dans la tombe n'y est plus, il vit - lui-même

réellement. Lui qui était passé dans l'autre monde, dans le monde de Dieu,

s'est montré cependant assez puissant pour leur prouver de façon tangible

qu'il était lui-même à nouveau présent en face d'eux, qu'en lui la puissance

de l'amour s'était avérée plus forte que la puissance de la mort.

Pour rester fidèle au témoignage du Nouveau Testament,

il faut prendre ce deuxième aspect autant au sérieux que le premier. C'est

aussi la seule manière de sauvegarder l'importance de ce témoignage dans

l'histoire du monde. La tentative trop commode, qui voudrait d'une part

faire l'économie de la foi au mystère de l'action puissante de Dieu dans ce

monde, et avoir cependant en même temps la satisfaction de demeurer sur le

terrain du message biblique, est une tentative vaine : elle ne satisfait ni

à l'honnêteté intellectuelle ni à l'exigence de la foi. On ne peut avoir en

même temps la foi chrétienne et « la religion à l'intérieur des limites de

la raison pure » ; il faut choisir. Il

est vrai que le croyant découvrira toujours davantage combien est sensée la

foi en cet amour qui a vaincu la mort.

A SUIVRE :

EST MONTÉ AUX CIEUX, EST ASSIS A LA DROITE DE DIEU, LE PÈRE TOUT-PUISSANT

►

►

|

Les

lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le

site

Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer

sur le lien suivant

► E.S.M.

sur Google actualité |

Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit XVI -

E.S.M.

Ce document est destiné à l'information; il ne

constitue pas un document officiel

Eucharistie sacrement de la miséricorde -

(E.S.M.) 18.03.2023

|