|

Benoît XVI : Dieu est toujours Père, Fils et

Esprit

|

Le 12 mars 2023 -

(E.S.M.)

- L'expression de filiation divine « physique » de Jésus est

tout à fait malheureuse et prête à malentendu ; elle prouve que la

théologie n'a pas encore réussi, en près de deux millénaires, à

libérer son langage conceptuel des moules de son origine

hellénistique.

|

|

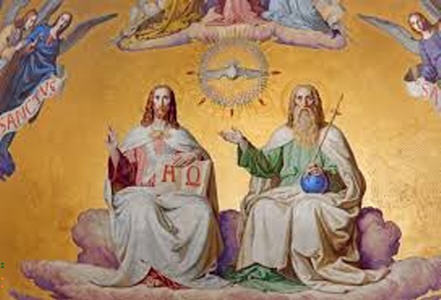

Un seul Dieu -

Pour agrandir

l'image ►

Cliquer

THEOLOGIE

2. Le déploiement de la profession de foi au Christ

dans les articles christologiques

I.

« CONÇU DU SAINT-ESPRIT, NÉ DE LA VIERGE MARIE »

L'origine de Jésus est

entourée de mystère. Sans doute, les habitants de Jérusalem objectent à sa

messianité, dans l'évangile de Jean, le fait que l'on sait : « d'où il est ;

tandis que le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est »

(Jn 7, 27). Mais aussitôt après, les paroles de Jésus démontrent à quel

point leur prétendu savoir au sujet de son origine est insuffisant : « Je ne

suis pas venu de moi-même, mais il est véritable celui qui m'envoie, et vous

ne le connaissez pas » (7, 28). Assurément, Jésus est originaire de

Nazareth. Mais que savons-nous de sa véritable origine, même si nous

connaissons le lieu géographique d'où il est issu ? L'évangile de Jean

souligne sans cesse que la véritable origine de Jésus est «

le Père », il vient du Père d'une manière autre

et bien plus radicale que n'importe lequel des envoyés de Dieu avant lui.

Cette origine de Jésus dans le mystère de Dieu « que

personne ne connaît », les récits de l'Enfance, dans Matthieu et Luc, nous

la décrivent, non pas pour lever le mystère, mais pour l'attester comme tel.

Les deux évangélistes, surtout Luc, racontent les débuts de l'histoire de

Jésus presque entièrement en termes de l'Ancien Testament, afin de montrer

ainsi de l'intérieur que ces événements sont l'accomplissement de

l'espérance d'Israël, et pour les intégrer dans l'ensemble de l'histoire de

l'alliance de Dieu avec les hommes. Le mot par lequel, chez Luc, l'ange

salue la Vierge, s'apparente étroitement à la salutation du prophète

Sophonie, que celui-ci adresse à la Jérusalem sauvée des temps

eschatologiques(So 3, 14 ss); il reprend

également les paroles de bénédiction, par lesquelles on avait salué les

femmes célèbres d'Israël (Jg 5, 24; Jdt 13, 18). Marie

est ainsi désignée comme le saint reste d'Israël, comme la vraie Sion, vers

laquelle s'étaient tournées les espérances au milieu des malheurs de

l'histoire. Avec elle commence, d'après le texte de Luc, le nouvel Israël,

ou plutôt : il ne commence pas avec elle, mais elle l'est, elle, la «

fille de Sion », en qui Dieu établit un nouveau commencement

47

La promesse centrale n'est pas moins chargée de

réminiscences : « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du

Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi ce qui naîtra de toi

sera appelé saint : Fils de Dieu » (Lc 1, 35). Par-delà l'histoire de

l'Alliance d'Israël, le regard porte ici jusqu'à la création : l'Esprit de

Dieu est, dans l'Ancien Testament, la puissance créatrice de Dieu; c'est lui

qui, à l'origine, planait sur les eaux et changeait le chaos en cosmos

(Gn 1,2); lorsqu'il est envoyé, les êtres vivants sont créés (Ps 104

(103), 30). Ainsi ce qui doit arriver en Marie est une nouvelle création

: Dieu qui a appelé l'être du néant, établit au milieu de l'humanité un

nouveau commencement; sa Parole devient chair. L'autre image de notre texte

- la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre - évoque le Temple

d'Israël et la sainte Tente du désert, où Dieu manifestait sa présence par

la nuée, qui cache et révèle à la fois sa Gloire (Ex 40, 34; Jg 8,

11). De même qu'auparavant Marie était présentée comme le nouvel Israël,

comme la véritable « fille de Sion », elle apparaît maintenant comme le

Temple, sur lequel descend la nuée, dans laquelle Dieu pénètre au milieu de

l'histoire. Celui qui se met à la disposition de Dieu disparaît avec Lui

dans la nuée, dans l'oubli, dans l'insignifiance et devient par là-même

participant de sa gloire.

La naissance de Jésus à partir de

la Vierge, telle qu'elle nous est racontée dans les évangiles, a offusqué

depuis toujours les rationalistes de tous ordres. On cherchera à

minimiser le témoignage du Nouveau Testament par la distinction de

différentes couches littéraires, à le réduire au symbolique, en rappelant

l'absence de mentalité historique scientifique chez les anciens, on

cherchera à le faire entrer dans le cadre de l'histoire des religions, pour

le présenter comme la variante d'un mythe. Le mythe de

la naissance miraculeuse de l'enfant-sauveur est de fait très largement

répandu. Il exprime une nostalgie de l'humanité : la nostalgie de la

fraîcheur et de la pureté, personnifiées par la vierge intacte ; la

nostalgie d'une présence vraiment maternelle, rassurante, adulte, et pleine

de bonté; il exprime enfin l'espérance, qui reprend vie chaque fois que naît

un homme - l'espérance et la joie que représente un enfant. On peut sans

doute admettre comme vraisemblable qu'Israël aussi a connu des mythes de ce

genre ; le passage d'Is 7, 14 (« Voici qu'une vierge concevra... »)

pourrait bien être l'écho d'une telle attente, même si le texte lui-même

n'indique pas directement qu'il soit question ici d'une vierge au sens

strict.

48

Si l'on devait

comprendre le texte à partir de telles origines, cela voudrait dire que le

Nouveau Testament aurait repris par ce biais les aspirations obscures de

l'humanité vers la « vierge-mère »; quoi qu'il en soit, un tel archétype de

l'histoire humaine n'est sûrement pas sans signification.

Mais en

même temps, il est tout à fait clair que l'enracinement immédiat des récits

néo-testamentaires concernant la naissance de Jésus à partir de la Vierge

Marie, se trouve, non pas dans le domaine de

l'histoire des religions, mais dans l'Ancien Testament. Les récits

extrabibliques de cette espèce se distinguent très nettement, par leur

vocabulaire et leurs conceptions, de l'histoire de la naissance de Jésus. La

principale différence consiste en ce que, dans les récits païens, la

divinité apparaît presque toujours comme une puissance fécondante et

procréante, et donc sous un aspect plus ou moins sexuel; elle est ainsi «

père » de l'enfant-sauveur au sens physique. Rien

de tel, nous l'avons vu, dans le Nouveau Testament.

La conception de Jésus est une nouvelle création, et

non procréation par Dieu. Dieu ne devient pas le père de Jésus

au sens biologique; le Nouveau Testament ainsi que la théologie chrétienne

n'ont jamais vu dans ce récit, dans l'événement qui y est relaté, le

fondement de la véritable divinité de Jésus, de sa « filiation divine ». Car

celle-ci ne signifie pas que Jésus soit moitié Dieu, moitié homme; pour la

foi, il a toujours été fondamental que Jésus soit Dieu

tout entier et homme

tout entier. Sa divinité ne

signifie pas une diminution de son humanité : ce fut là le chemin suivi par

Arius et Apollinaire, les grands hérésiarques de l'Église ancienne. Contre

eux, l'Église défendit avec vigueur l'intégrité totale de l'être humain de

Jésus, et proscrivit ainsi toute transformation du récit évangélique en

mythe païen de procréation divine d'un demi-dieu. La filiation divine de

Jésus ne repose pas, d'après la foi de l'Église, sur le fait que Jésus n'a

pas eu de père humain; la doctrine de la divinité de Jésus ne serait pas

mise en cause, si Jésus était issu d'un mariage normal. Car la filiation

divine dont parle la foi n'est pas un fait biologique, mais ontologique;

elle n'est pas un événement dans le temps, elle se situe dans l'éternité de

Dieu : Dieu est toujours Père, Fils et Esprit ;

la conception de Jésus ne signifie pas la naissance d'un nouveau Dieu-fils,

elle signifie que Dieu comme Fils assume dans l'homme Jésus la créature

homme, de sorte qu'il « est » lui-même homme.

Tout cela n'est pas mis en cause par deux expressions,

qui pourraient facilement induire en erreur un non-initié. Ne dit-on

pas dans le récit de Luc, en liaison avec la promesse de la conception

miraculeuse, que l'enfant « sera appelé saint, Fils de Dieu » (Lc 1,

35) ? La filiation divine n'est-elle pas mise en relation ici avec la

naissance virginale et ne prend-on pas ainsi le chemin

du mythe ? Et pour ce qui est de la théologie

chrétienne, ne parle-t-elle pas continuellement de la filiation divine

« physique » de

Jésus, et ne dévoile-t-elle pas malgré tout par là son arrière-plan mythique

? Commençons par cette dernière façon de parler : sans

aucun doute, l'expression de filiation divine «

physique » de Jésus est tout à fait malheureuse

et prête à malentendu ; elle prouve que la théologie n'a pas encore réussi,

en près de deux millénaires, à libérer son langage conceptuel des moules de

son origine hellénistique. Le mot « physique » est pris ici dans le

sens du concept antique de la « physis », donc de la « nature » ou

mieux de 1" « essence ». Il signifie ce qui appartient à l'essence. La «

filiation physique » veut dire que Jésus est Fils de Dieu par son être et

pas seulement par sa conscience; le mot exprime ainsi l'opposition à l'idée

de la simple adoption de Jésus par Dieu. Il est clair que cet «

être-à-partir-de Dieu », évoqué par le mot « physique » n'est pas à entendre

au plan biologique de la génération, mais au plan de l'être divin et de son

éternité. Cela revient à dire qu'en Jésus, celui-là a pris la nature humaine

qui appartient « physiquement » (= réellement, au niveau de l'être), de

toute éternité, à la relation triple et une de l'amour divin.

Mais que dire, quand un chercheur aussi méritant que E.

Schweizer se prononce sur notre question de la manière suivante : « Comme

Luc ne s'intéresse pas au problème biologique, la limite en direction d'une

interprétation métaphysique n'est pas franchie chez lui

49

» ?

A peu près tout est faux dans cette phrase.

Ce qu'elle a de plus stupéfiant, c'est l'équivalence qu'elle établit

tacitement entre la biologie et la métaphysique. Selon toute apparence, la

filiation divine métaphysique (au niveau de l'être)

est interprétée faussement comme une descendance biologique, et de ce fait

totalement détournée de son vrai sens : car elle est au contraire,

comme nous l'avons vu, la négation expresse d'une conception biologique de

l'origine divine de Jésus. N'est-il pas triste qu'il

faille dire expressément que le plan de la métaphysique n'est pas celui delà

biologie. La doctrine chrétienne de la filiation divine de Jésus ne

se situe pas dans le prolongement de l'histoire de la naissance virginale,

mais dans le prolongement du dialogue « Abba-Fils

», de la relation de la parole et de l'amour que nous y avons

découverte. L'idée d'être de la théologie chrétienne n'appartient pas au

plan biologique, elle se rattache au « Je suis » de l'évangile de Jean, qui

déjà, nous l'avons noté, voit exprimée dans cette formule toute la

radicalité de l'idée de Fils, une radicalité qui comprend bien davantage et

qui porte bien plus loin que les idées biologiques du mythe du dieu-homme.

Nous avons déjà longuement réfléchi là-dessus; il fallait le rappeler ici,

car on a l'impression que l'aversion actuelle pour le message de la

naissance virginale et pour la reconnaissance plénière de la filiation

divine de Jésus repose sur une méconnaissance fondamentale des deux vérités,

et sur la fausse connexion que l'on semble établir communément entre les

deux.

Une question reste encore posée : quelle est la notion de

fils dans le récit lucanien de l'Annonciation ? La réponse à cette question

nous conduit en même temps à la vraie question qui se dégage des

considérations précédentes. Si la conception virginale de Jésus,

opérée par la puissance créatrice de Dieu, n'a

rien à voir, du moins immédiatement, avec sa filiation divine, quel sens

a-t-elle alors ? Ce que signifie le mot « fils de Dieu » dans le récit de

l'Annonciation peut être facilement déterminé à partir de nos considérations

antérieures : contrairement à la simple expression « le fils », il

appartient, comme nous l'avons vu, à la théologie de l'élection et de

l'espérance de l'Ancien Testament, et caractérise Jésus comme le véritable

héritier des promesses, comme le roi d'Israël et de l'univers. Or nous

découvrons là le contexte spirituel à partir duquel notre récit doit être

compris : l'espérance croyante d'Israël; celle-ci a sans doute été marquée

aussi, comme nous l'avons dit, par les espérances païennes, attendant des

naissances miraculeuses, mais elle a donné à ces espérances une forme

entièrement nouvelle et un sens tout à fait différent.

L'Ancien Testament connaît toute une série de naissances miraculeuses,

toujours aux tournants décisifs de l'histoire du salut : Sara, la mère

d'Isaac (Gn 18), la mère de Samuel (/ S1, 3) et la mère

anonyme de Samson (Jg 13) sont stériles ; tout espoir humain de

fécondité est exclu. Chez toutes les trois, la naissance de l'enfant, appelé

à être sauveur d'Israël, est l'effet d'une action

miséricordieuse de Dieu, qui rend possible l'impossible (Gn 18,

14; Lc 1, 37), qui élève les humbles (Is2,l;l, 11 ; Lc

1,52; 1,48), et qui renverse les puissants de leur trône (Lc1,

52). Chez Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, la même ligne continue

(Lc1, 7-25.36), pour atteindre en Marie son point culminant et son but.

Le sens de l'événement est chaque fois le même : le salut du monde ne vient

pas de l'homme et de sa propre force; il faut que l'homme se le laisse

offrir, il ne peut le recevoir que comme don gratuit. La naissance virginale

ne représente pas un chapitre d'ascétisme, et elle n'appartient pas non plus

directement à la doctrine de la filiation divine de Jésus; elle est avant

tout et en dernière analyse théologie de la grâce, message sur la manière

dont le salut vient à nous : dans la

simplicité de l'accueil, comme don absolument gratuit de l'amour qui rachète

le monde. Dans le livre d'Isaïe, cette idée du salut

qui ne peut venir que de la puissance de Dieu, est admirablement exprimée

: « Crie de joie et d'allégresse, toi qui n'a pas eu les douleurs ! Car plus

nombreux sont les fils de l'abandonnée que les fils de l'épouse, dit Jahvé »

(Is 54, 1 ; cf. Ga 4,21; Rm 4, 17-22).

En Jésus, Dieu a posé, au milieu de l'humanité stérile et désespérée, un

nouveau commencement, qui n'est pas produit de l'histoire de cette humanité,

mais don d'en-haut. Si chaque homme déjà constitue une nouveauté

ineffable, s'il représente plus que la somme des chromosomes et plus que le

produit d'un environnement déterminé : une créature de Dieu unique dans

l'histoire, Jésus, lui, est la nouveauté véritable ;

il ne procède pas du propre fonds de l'humanité, mais de l'Esprit de Dieu.

C'est pourquoi il est Nouvel Adam (7 Co 15, 47),

une nouvelle humanité commence avec lui. A

rencontre de tous les élus de Dieu avant lui, Jésus ne

reçoit pas seulement l'Esprit de Dieu, il

est, dans son existence humaine aussi,

uniquement grâce à l'Esprit, et à cause de cela il est

l'accomplissement de tous les prophètes :

le vrai Prophète.

A

vrai dire, l'on ne devrait pas avoir besoin de mentionner expressément que

toutes ces affirmations n'ont de sens que si l'événement, dont elles

s'efforcent de mettre en lumière la signification, a réellement eu lieu.

Elles sont l'interprétation d'un événement; si on le supprime, elles ne sont

que discours vides, dont il faudrait dire non seulement qu'ils ne sont pas

sérieux, mais qu'ils constituent un manque d'honnêteté. Du reste, de telles

tentatives, aussi bien intentionnées qu'elles puissent être parfois, sont

marquées d'une contradiction, que l'on pourrait presque dire tragique : à un

moment où nous avons découvert la corporalité de l'homme avec toutes les

fibres de notre existence, où nous ne pouvons plus concevoir l'esprit de

l'homme autrement que comme incarné, comme

étant-corps (Leib-Sein), non comme ayant

un corps (Leib-Haben), à ce même moment l'on essaye de

sauver la foi en la désincarnant totalement, en se réfugiant dans un domaine

de simple « signification », de pure interprétation se suffisant à

elle-même, et que seul le manque de réalité semble soustraire à la critique.

Or, en fait, la foi chrétienne confesse justement que Dieu n'est pas

prisonnier de son éternité, n'est pas limité à ce qui est purement

spirituel, qu'il peut au contraire agir ici, aujourd'hui, au milieu de mon

univers, et qu'il y a effectivement agi en Jésus, le nouvel Adam, qui est né

de la Vierge Marie par la puissance créatrice de Dieu, dont l'Esprit, au

commencement, planait sur les eaux et qui a créé l'être à partir du néant

50.

Il nous faut

encore faire une autre remarque. Si l'on comprend dans son vrai sens le

signe divin de la naissance virginale, on découvre en même temps quelle est,

théologiquement, la place d'une dévotion mariale qui se laisse guider par la

foi du Nouveau Testament. La dévotion mariale ne peut reposer sur une

mariologie qui serait une espèce de deuxième édition réduite de la

christologie; on n'a ni droit ni motif d'établir cette sorte de duplicata.

Si l'on voulait indiquer un traité de théologie, auquel appartiendrait la

mariologie et dont elle représenterait la forme concrétisée, ce serait

plutôt le traité de la grâce, qui forme d'ailleurs un tout avec

l'ecclésiologie et l'anthropologie. Comme vraie « fille de Sion », Marie est

figure de l'Église, figure de l'homme croyant qui ne peut arriver au salut

et à la réalisation plénière de lui-même que par le don de l'amour - par

grâce. Le mot par lequel Bernanos termine le Journal d'un curé de

campagne - « Tout est grâce » -, et dans

lequel une vie apparemment faible et inutile peut se reconnaître riche et

comblée, ce mot est devenu vraiment réalité en Marie, la « pleine de grâce »

(Lc 1, 28). Marie ne conteste ni ne met en péril 1' « exclusivité »

du salut par le Christ, elle y renvoie au contraire. Elle est la figure de

l'humanité qui est tout entière attente, et qui a d'autant plus besoin de

cette figure, qu'elle court davantage le danger de renoncer à l'attente,

pour se livrer à l'action; celle-ci - aussi indispensable qu'elle soit - ne

pourra jamais combler le vide qui menace l'homme s'il ne trouve pas cet

amour absolu qui lui donne un sens, qui lui apporte le salut,

qui lui fournit ce qui est vraiment le nécessaire vital.

Notes :

47. Cf.

R. Laurentin, Structure et théologie de Luc /-//, Paris, 1957; - L.

Deiss, Marie, fille de Sion, Paris, 1959; - A. STÖGER, Das

Evangelium nach Lukas l, Düsseldorf, 1964, pp. 38-42; - G. Voss,

Die Christologie der lukanischen Sckriften in Grundzügen.

Studio neotestamentaria,

II,

Paris-Bruges, 1965.

48. Cf.

W. Eichrodt, Théologie des AT, I, Leipzig,

1939, p. 257; « ... Ces traits... font conclure dans leur ensemble à une

image de sauveur bien connue du peuple, et dans laquelle ils trouvent leur

unité idéale. Cela est confirmé par la découverte d'une série d'affirmations

concordantes au sujet du roi-sauveur dans tout le monde du Proche-Orient, à

partir desquelles on pourrait presque constituer des scènes d'une biographie

sainte, ce qui montre qu'Israël participe ici largement au fonds oriental

commun.»

49. E.

schweizer, dans Theologisches Wörterbuch

zum NT,

VIII,

p. 384.

50. Il

faut opposer cela aux spéculations par lesquelles P. Schoonenberg essaye de

justifier la réticence du Catéchisme Hollandais sur ce point, dans son

article « De nieuwe Katechismus und die Dogmen ». Mais le point faible de

cette tentative, c'est

avant tout la

méconnaissance fondamentale du concept de dogme, sur laquelle elle repose;

Schoonenberg comprend le « dogme » dans la perspective étroite de la

dogmatique jésuite de la fin du xixe siècle et cherche évidemment

alors en vain une définition dogmatique du magistère, concernant la

naissance virginale, qui serait analogue à la définition dogmatique de 1' «

Immaculée Conception » ( - exemption du péché originel) et de 1' «

Assomption de Marie au ciel ». Il arrive ainsi à la conclusion que sur le

point de la naissance virginale de Jésus, contrairement aux deux autres

définitions, il n'existe pas d'enseignement ferme de l'Église. En réalité,

par une telle affirmation, l'histoire des dogmes se trouve mise sens dessus

dessous, et la forme du magistère introduite définitivement depuis Vatican

I est absolutisée d'une manière qui

n'est pas soutenable, non seulement du point de vue du dialogue avec les

Églises orientales, mais aussi tout simplement du point de vue de la réalité

elle-même; et d'ailleurs Schoonenberg ne maintient pas jusqu'au bout son

principe fondamental. En fait, le dogme en tant qu'énoncé isolé que le Pape

proclame ex cathedra représente la forme inférieure et la plus

récente de la constitution des dogmes. La forme originelle sous laquelle

l'Église affirme sa foi de façon impérative, c'est le Symbole; l'affirmation

non équivoque que Jésus est né de la Vierge appartient de façon ferme, dès

le début, à tous les symboles, et elle est donc partie intégrante du dogme

primitif. Chercher longuement, comme le fait Schoonenberg, jusqu'à quel

point nous sommes liés par Latran I

ou la Bulle de Paul IV

de 1555, est une entreprise sans objet; la tentative de

ramener

également les Symboles

à une explication purement « spirituelle » serait de la pure fantaisie au

point de vue de l'histoire des dogmes.

A suivre :

Justice et Grâce

Méditation :

Catéchèse de Benoît XVI : méditation sur le mystère de l'origine de Jésus

►

|

Les lecteurs qui

désirent consulter les derniers articles publiés par le site

Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent

cliquer sur le lien suivant

► E.S.M.

sur Google actualité |

Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit

XVI -

E.S.M.

Ce document est destiné à l'information; il ne

constitue pas un document officiel

Eucharistie sacrement de la miséricorde -

(E.S.M.) 12.03.2023

|