|

Benoît XVI : un message aussi dénué de contenu

|

Le 07 mars 2023 -

(E.S.M.)

-

Ne nous arrêtons pas au fait qu'un message aussi dénué de contenu,

grâce auquel on prétend mieux comprendre Jésus qu'il ne s'est

compris lui-même, aurait pu difficilement signifier quelque chose

pour qui que ce fût. Écoutons plutôt la suite : pour des raisons

difficiles à reconstituer, Jésus aurait été exécuté et serait mort,

après un échec total. Puis, on ne sait plus trop comment, serait née

la foi en la résurrection, l'idée qu'il était de nouveau vivant ou

tout au moins qu'il continuait à avoir une signification pour les

hommes. Peu à peu, cette foi se serait développée, pour aboutir à

l'idée, existant également ailleurs sous une forme semblable, selon

laquelle Jésus reviendrait plus tard comme Fils de l'homme ou comme

Messie.

|

|

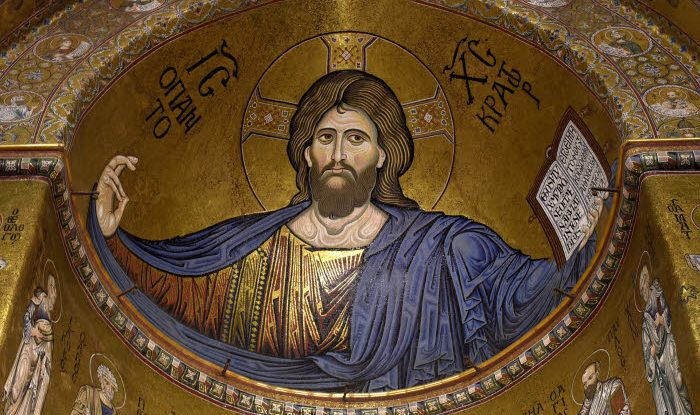

Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme

-

Pour agrandir l'image

►

Cliquer

3) Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme

Revenons encore une fois à la question christologique au sens strict, pour

éviter de présenter nos considérations comme de simples affirmations ou même

comme une façon de se réfugier dans les problèmes actuels. Nous avions

constaté que l'adhésion chrétienne à Jésus équivalait à le reconnaître comme

Christ, c'est-à-dire comme celui en qui personne et œuvre sont identiques ;

à partir de là, nous avons découvert l'unité qui existe entre foi et amour.

La foi chrétienne, en se détournant des idées pures et de toute doctrine

abstraite pour se tourner vers le « Moi » de Jésus, conduit à un « Moi » qui

est ouverture totale, qui est tout entier « parole », tout entier « fils ».

Nous avons vu également que les concepts de « parole » et de « fils »

doivent exprimer le caractère dynamique de cette existence, sa pure

actualitas. La parole ne subsiste jamais en elle-même, elle vient de quelqu'un et elle est là pour être entendue, elle est donc ordonnée à d'autres.

Elle ne subsiste que dans la totalité de cette double relation : « à partir

de » - « pour ». Nous avions trouvé le même sens pour le concept de « fils

», qui exprime lui aussi cette suspension entre deux pôles. Tout cela

pourrait se résumer dans cette formule : la foi

chrétienne ne se réfère pas à des idées, mais

à une personne, à un « Moi », un « Moi

» défini comme

parole et fils, c'est-à-dire

comme ouverture totale. Or, cela entraîne deux

conséquences, où apparaissent la problématique interne de la foi (dans le

sens d'une foi en Jésus reconnu comme Christ, comme Messie), et le

nécessaire dépassement de cette foi, pour arriver au plein scandale de la

foi au Fils (foi en la divinité véritable de Jésus). Car si, comme nous

l'avons dit, la foi reconnaît dans le « Moi » de Jésus une pure ouverture,

un être tout entier « à-partir-du Père »; si, par toute son existence, ce «

Moi » est « Fils » - actualité d'un pur service - si, autrement dit, cette

existence n'a pas seulement de l'amour mais est amour,

n'est-elle pas alors nécessairement identique à

Dieu qui seul est l'amour ?

Jésus, le Fils de

Dieu, n'est-il pas alors lui-même Dieu ? N'est-il pas vrai alors que le «

Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu » (Jn 1, 1) ? Mais la question

inverse se pose également, pour nous forcer à dire : si cet homme est tout

entier ce qu'il fait, s'il est tout entier derrière ce qu'il dit, s'il est

tout entier pour les autres; si en se « perdant » ainsi, il reste pourtant

entièrement lui-même, s'il est celui qui s'est trouvé en se perdant (cf.

Mc 8, 35), n'est-il pas alors le plus humain des hommes, la plénitude

même de l'humain ? Avons-nous alors encore le droit de résorber la

christologie (discours sur le Christ) dans la théologie (discours sur Dieu)

? Ne devons-nous pas plutôt revendiquer Jésus passionnément comme homme,

et faire de la christologie un humanisme, une anthropologie ? Ou alors

l'homme authentique, par le fait même qu'il est entièrement et

authentiquement homme, serait-il Dieu, et Dieu serait-il précisément l'homme

authentique ?

Serait-il possible que l'humanisme le plus radical et la foi au Dieu de la

révélation se rejoignent ici jusqu'à se confondre ?

On peut voir, je crois, que ces questions, dont la force a

ébranlé l'Église des cinq premiers siècles, surgissent spontanément de la

confession de foi christologique ; la lutte dramatique qui s'esl livrée

alors autour de ces questions, a abouti, dans les conciles œcuméniques de

l'époque, à une réponse affirmative aux trois questions. Ce triple « oui »

constitue la substance et la forme définitive du dogme christologique

classique ; il ne visait qu'à rester entièrement fidèle à la modeste

confession de foi primitive en Jésus, reconnu comme «

Christ ». Autrement

dit : si Jésus est radicalement Christ, comme le dogme christologique

explicité l'affirme, cela suppose qu'il est Fils, et s'il est Fils,

cela

implique qu'il est Dieu. Pour rester un énoncé conforme au logos,

intelligible, le dogme doit être compris de cette manière, sinon on tombe

dans le mythe, en ne tirant pas cette conséquence. Mais il affirme aussi

catégoriquement que Jésus est, dans la radicalité de sa diaconie, le plus

humain des hommes, l'homme véritable. Il reconnaît ainsi que théologie et

anthropologie se compénètrent, ce qui constitue dès lors le caractère

vraiment exaltant de la foi chrétienne.

Mais une autre question se pose : si vraiment il n'est pas

possible d'échapper à la logique développée ici, s'il faut donc admettre la

conséquence qui découle logiquement du dogme, il reste tout de même le

critère décisif des faits : est-ce que, avec ce beau système, nous ne nous

serions pas élevés dans les hautes sphères de la pensée, en laissant

derrière nous la réalité ? Mais alors la logique incontestable du système ne

nous servirait à rien, à cause de l'absence de fondement. En d'autres

termes, il faut demander si les données de la Bible et l'éclairage critique

sur les faits nous autorisent à concevoir l'être filial de Jésus comme nous

venons de le faire, d'après le dogme christologique. A cette question, l'on

répond aujourd'hui de plus en plus franchement par la négative, comme allant

de soi. Aux yeux de beaucoup, la réponse affirmative apparaît comme une

position pré-critique, à peine digne de considération. Contre cela, je

voudrais essayer de montrer que la réponse affirmative non seulement

est

justifiée, mais s'impose, si l'on ne veut pas tomber, ou bien dans des

élucubrations rationalistes sans consistance, ou bien dans des

représentations mythologiques du fils, dépassées et surmontées par la foi

biblique au Fils et par l'explication donnée par l'Église ancienne12.

II. UN CLICHÉ MODERNE A PROPOS DU « JÉSUS HISTORIQUE »

II faut avancer lentement. Qui était au juste ce Jésus de

Nazareth ? Comment se comprenait-il ? A en croire le cliché qui commence à

se répandre largement aujourd'hui, comme présentation vulgarisée de la

théologie moderne13, les choses se seraient passées de la manière suivante

: il faudrait se représenter le Jésus historique comme une sorte de docteur

prophétique, apparu dans l'atmosphère d'exaltation eschatologique du

judaïsme tardif. Il aurait annoncé, conformément à cette situation imprégnée

d'eschatologie, la proximité du royaume de Dieu, affirmation tout d'abord à

sens strictement temporel : maintenant, très bientôt, arrivera le royaume de

Dieu, la fin du monde. D'autre part, Jésus aurait tellement mis l'accent sur

le « maintenant », que l'aspect de futur temporel ne pourrait plus être

considéré, par celui qui regarde les choses en profondeur, comme le message

authentique. Celui-ci consisterait plutôt - même si Jésus lui-même pensait à

un futur, à un royaume de Dieu - dans l'appel à la décision : l'homme serait

désormais entièrement engagé à l'égard du « maintenant

» qui vient

continuellement à sa rencontre.

Ne nous arrêtons pas au fait qu'un message aussi

dénué de

contenu, grâce auquel on prétend mieux comprendre Jésus qu'il ne s'est

compris lui-même, aurait pu difficilement signifier quelque chose pour qui

que ce fût. Écoutons plutôt la suite : pour des raisons difficiles à

reconstituer, Jésus aurait été exécuté et serait mort, après un échec total.

Puis, on ne sait plus trop comment, serait née la foi en la résurrection,

l'idée qu'il était de nouveau vivant ou tout au moins qu'il continuait à

avoir une signification pour les hommes. Peu à peu, cette foi se serait

développée, pour aboutir à l'idée, existant également ailleurs sous une

forme semblable, selon laquelle Jésus reviendrait plus tard comme Fils de

l'homme ou comme Messie. Dans une autre étape, on aurait projeté finalement

cette espérance sur le Jésus historique,

on l'aurait mise dans sa propre

bouche et l'on aurait modifié en conséquence la signification de sa

personne. On aurait présenté les choses comme s'il s'était proclamé lui-même

le Fils de l'homme ou le Messie à venir. Très vite, toujours d'après notre

cliché, le message aurait passé du monde sémitique dans le monde

hellénistique, entraînant des conséquences très importantes. Dans le monde

sémitique l'on avait interprété Jésus selon les catégories juives (Fils de

l'homme - Messie) ; ces catégories, n'ayant pas de sens dans le monde

hellénistique, auraient alors été adaptées à des concepts hellénistiques.

Aux schèmes sémitiques de Fils de l'homme et de Messie, on aurait substitué

la catégorie hellénistique de l' « homme divin » ou de l'« homme-Dieu » (θεἴὸς

ἀνήρ), pour rendre intelligible la figure de Jésus.

Or, l' « homme-Dieu », au sens de l'hellénisme, serait

caractérisé surtout par deux attributs : il est thaumaturge et d'origine

divine. Ce dernier attribut signifie qu'il est, d'une manière ou d'une

autre, issu de Dieu qui est son Père ; son origine mi-divine, mi-humaine est

précisément ce qui fait de lui un homme-Dieu, un homme divin. Le transfert

de la catégorie de l'homme divin aurait entraîné également le transfert sur

Jésus des deux attributs ci-dessus mentionnés. On aurait ainsi commencé à le

présenter comme thaumaturge ; le mythe de la naissance virginale aurait été

créé pour la même raison. Ce mythe, à son tour, aurait conduit à désigner

Jésus comme Fils de Dieu, parce que Dieu apparaissait maintenant, d'une

manière mythique, comme son père. De cette façon, l'interprétation

hellénistique, en faisant de Jésus un « homme divin », avec toutes les

particularités en découlant, aurait finalement transformé l'événement de la

proximité de Dieu, caractéristique de Jésus, en l'idée « ontologique » de

l'origine divine. La foi primitive de l'Église aurait continué à progresser

dans cette voie mythique jusqu'à la fixation définitive du tout dans le

dogme de Chalcédoine, avec sa conception de la filiation divine ontologique

de Jésus. Ce concile, en affirmant l'origine divine ontologique de Jésus,

aurait changé le mythe en dogme, l'entourant de spéculations abstruses, à

tel point que cette assertion mythique serait finalement devenue le schibboleth

de l'orthodoxie ; l'on aurait abouti ainsi à un complet

renversement par rapport au point de départ.

Pour qui pense en historien, tout cet ensemble constitue un

tableau absurde, même s'il trouve aujourd'hui des adeptes en foule. Pour ma

part, confesse Benoit XVI, j'avoue que vraiment, même abstraction faite de la foi chrétienne et

uniquement de par ma pratique de l'histoire, je suis plus volontiers et plus

facilement porté à croire que Dieu soit devenu homme qu'à croire à la vérité

d'un tel conglomérat d'hypothèses. Malheureusement, il ne nous est pas

possible, dans le cadre de cet ouvrage, d'entrer dans les détails de la

problématique historique; cela demanderait une recherche très vaste et très

longue. Nous devons plutôt (et nous en avons le droit) nous limiter au point

décisif, autour duquel tourne tout le reste : la filiation divine de Jésus.

Si l'on aborde la question avec une rigueur de langage qui évite de mélanger

les choses que l'on aimerait voir reliées ensemble, l'on peut arriver aux

constatations suivantes.

A suivre : A propos de l' « homme divin »

Notes :

12. Par là, on ne veut évidemment pas reprendre la tentative, rejetée plus

haut comme impossible, d'une construction de la foi à partir de l'histoire;

il s'agit ici de dégager la légitimation historique de la foi.

13. Parler d'une « forme de vulgarisation de la théologie moderne », c'est

dire en même temps déjà que dans les études de spécialistes les choses sont

présentées de façon plus nuancée et avec également une grande diversité dans

le détail. Mais les apories restent les mêmes et il ne suffit donc pas de

recourir à l'échappatoire habituelle en disant que les choses ne sont

évidemment pas si simples que cela.

Conseil de lecture :

►

Dans le Christ, vrai Dieu et vrai Homme, nous avons connu l’amour dans toute

sa signification (Message de Benoît XVI pour la Journée Mondiale

de la Jeunesse)

►

|

Les

lecteurs qui désirent consulter les derniers articles publiés par le

site

Eucharistie Sacrement de la Miséricorde, peuvent cliquer

sur le lien suivant

► E.S.M.

sur Google actualité |

Sources :Texte original des écrits du Saint Père Benoit XVI -

E.S.M.

Ce document est destiné à l'information; il ne

constitue pas un document officiel

Eucharistie sacrement de la miséricorde -

(E.S.M.) 07.03.2023

|